von Ursula Dillenburger-Brendt | Nov., 2025 | DE, Kulinarik, Sehenswürdigkeiten, Tradition

Wenn im tristen Monat November die Tage dunkler werden und feuchte Kälte die Stimmung trübt, dann gehe ich, bevor der Winterblues mich ereilt, auf den Weihnachtsmarkt. Rund um den Münsterplatz in Bonn sind Holzbuden aufgebaut und verbreiten eine heimelige Atmosphäre mit Weihnachtsdekoration und Lichterglanz. Es duftet verführerisch nach Glühwein, Zimt, gebrannten Mandeln und leckerem Essen, sodass unweigerlich der Stimmungspegel steigt.

Die Budenstadt zu Füßen des Bonner Münsters ist voller Gewimmel. Hier wirkt Enge heimelig. Ich fühle mich zurückversetzt in die Vergangenheit und stelle mir vor, wie unsere Bonner Vorfahren schon im ausgehenden Mittelalter auf diesen Platz kamen, um sich auf dem Markt für den kommenden Winter einzudecken, es sich bei Essen und Trinken gutgehen zu lassen und natürlich, um den neuesten Klatsch auszutauschen.

Das ist heute, mehr als ein halbes Jahrtausend später, nicht viel anders. In einem großen Teil der 160 Holzbuden zwischen Remigiusplatz, Münsterplatz und Friedensplatz kann man Schönes und Nützliches bis hin zu ausgefallener Handwerkskunst erstehen und so die benötigten Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde besorgen. Hier findet man Individuelles außerhalb der gängigen Warenhausangebote. Inspiriert durch die liebevoll dekorierten Auslagen entdeckt man Präsente, auf die man zuhause auf dem Sofa nicht kommen würde. Originelle Schmuckanhänger zum Beispiel oder doch gleich die handgestrickten Socken aus reiner Wolle für die Tochter, die immer kalte Füße hat? Und für die Freundin, die schon alles besitzt, geht ein bisschen neue Weihnachtsdeko doch immer!

Zwischendurch brauche ich eine Stärkung. Der Flammlachs, auf offenem Feuer zubereitet, duftet verführerisch, trotzdem kehre ich zurück zum rheinischen Klassiker, Reibekuchen mit Apfelkompott. Dazu weihnachtliche Klänge von allen Seiten. Das glückliche Kinderlachen aus Richtung des historischen Etagenkarussells erinnert mich an die lieben Kleinen aus der Familie. Für sie muss ich mich zwischen handgearbeitetem Holzspielzeug und einem niedlichen Perlgraupentier entscheiden. So langsam reicht die mitgebrachte Einkaufstasche nicht mehr. Aber auch dafür ist hier gesorgt. Wollte ich mir nicht schon seit langer Zeit so einen schönen Korb kaufen? Gedacht, getan – nun nur noch das handgeschöpfte Geschenkpapier besorgen und meine Weihnachtsmarktrunde war mehr als erfolgreich.

Darauf muss angestoßen werden! Entspannt Weihnachten entgegenblickend genehmige ich mir einen Eierpunsch, ein Getränk aus Weißwein, Eierlikör, Vanille und Zucker, heiß serviert und mit Schlagsahne garniert. Das klingt eigentlich furchterregend, ist aber überraschend lecker und jetzt genau das Richtige. Dass ich hier alleine stehe, macht überhaupt nichts. Nach kurzer Zeit, wir sind ja im Rheinland, schwärme ich mit meinem Nachbarn von der Vorweihnachtszeit in der Stadt Bonn.

Selbstverständlich ist das nicht mein einziger Weihnachtsmarktbesuch. Ich werde mich, wie so viele andere auch, verschiedentlich mit Freunden auf einen Glühwein treffen. Der versüßt uns dann das Schmuddelwetter – und sollte es tatsächlich bitterkalt sein, schmeckt er sowieso am besten.

Und dann gehe ich natürlich zum traditionellen Weihnachtsmarkttreffen der Bonn Greeters. Mit Austausch von Anekdoten und Informationen, einem Bummel durch die Budenstadt und Kostproben an verschiedenen Ständen machen wir uns kundig für eine Stadtbesichtigung mit unseren Gästen. Ihnen zeigen wir sehr gerne ehrenamtlich das vorweihnachtliche Bonn und insbesondere die Stadtkrippe im Bonner Münster. Dort wird, eingebettet in die Bonner Stadtszenerie mit bekannten oder weniger bekannten Bonner Persönlichkeiten, von Woche zu Woche sich entwickelnd die Weihnachtsgeschichte illustriert, bis dann am 24. Dezember Maria und Joseph mit dem Jesuskind in der Krippe die Installation vervollständigen.

Der Weihnachtsmarkt ist vom 21. November bis zum 23. Dezember von geöffnet, Verkaufsstände von 11 bis 21 Uhr, Imbiss-und Ausschankbuden sonntags bis donnerstags bis 21.30 Uhr, freitags und samstags bis 22.30 Uhr. Am 23. November, Totensonntag, ist der Weihnachtsmarkt ganztägig geschlossen. Und für alle, die sich nicht so schnell vom heimeligen Setting trennen und Weihnachten entspannt ausklingen lassen möchten, gibt es den Dreikönigsmarkt auf dem Remigiusplatz vom 27. Dezember bis zum 6. Januar 2026. Er ist von 11-20 Uhr, bzw. Freitag und Samstag bis 21 Uhr geöffnet, Sylvester nur bis 17 Uhr, und Neujahr ist er ganztägig geschlossen.

von Gert Fischer | Aug., 2025 | berühmte Bonner, DE, Geschichte, Musik

Heutzutage sind die „Beethovenfeste“ fast Routine. Sie finden jährlich statt. Es gibt eine stabile Finanzierung (Über die Jahre 1993 bis 1998 decken wir den Mantel karitativen Schweigens.), eine frühzeitig planende Intendanz und eine feste Verankerung in der Stadtgesellschaft. Beim ersten Beethovenfest im Jahr 1845 war das alles ganz anders.

-

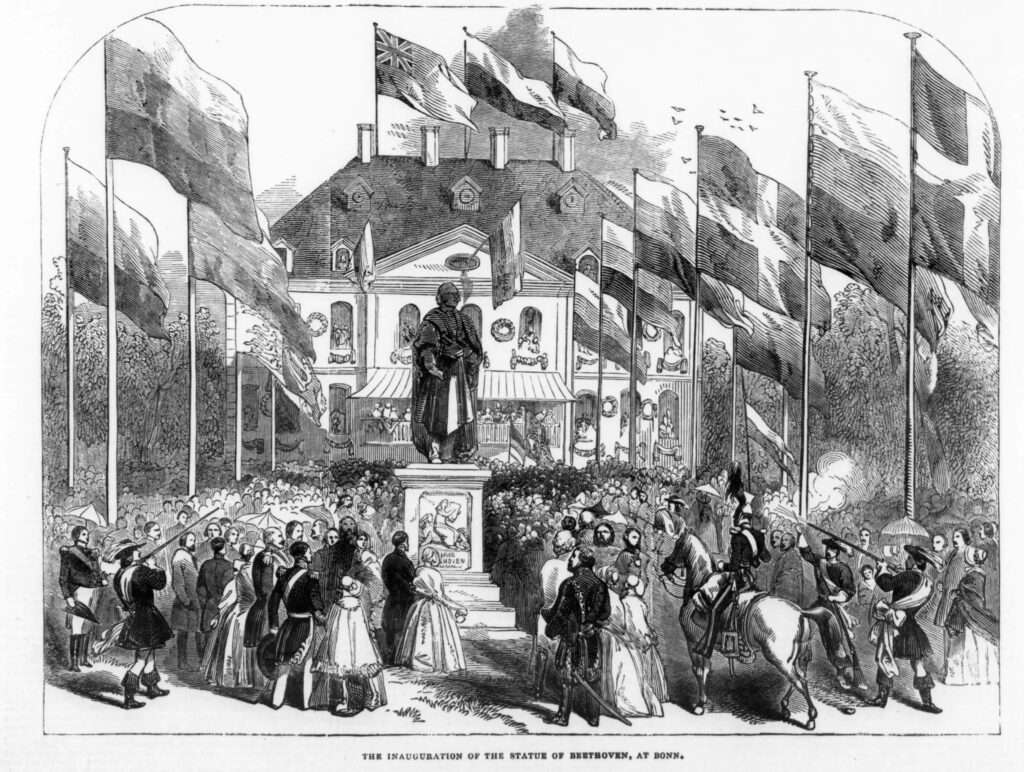

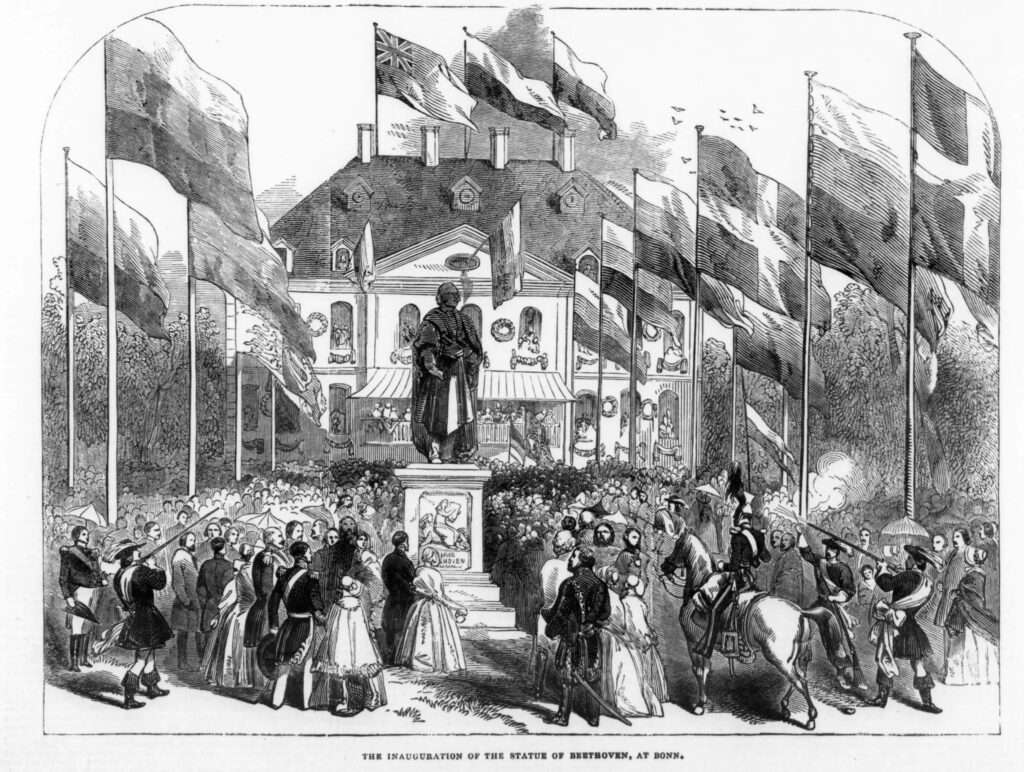

Anlass für die Feierlichkeiten war nicht nur der 75. Geburtstag des 1827 verstorbenen Meisters, sondern vor allem die Einweihung des Beethoven-Denkmals des Dresdner Bildhauers Ernst Hähnel auf dem Münsterplatz. Alles ging auf eine, wie wir heute sagen würden, „bürgerschaftliche Initiative“ zurück. An ihrer Spitze stand anfangs mit August Wilhelm Schlegel einer der Großen der deutschen Gelehrtenwelt. Sein Nachfolger war eine weniger gute Wahl. Heinrich Carl Breidenstein, der „Musikdirektor“ der Universität, war zwar ein ausgewiesener Fachmann aber ein schwieriger Charakter. In der Bonner Stadtgesellschaft war er stets umstritten und wurde auch aufgrund seiner Begeisterung für moderne Musik (außer Beethoven verehrte er Liszt und Berlioz) offen angefeindet. Seiner Aufgabe, in einer kleinen Stadt (Bonn hatte damals noch keine 20.000 Einwohner.) ohne Infrastruktur und Erfahrung ein Musikfest mit hunderten von Gästen zu organisieren, war er schlicht nicht gewachsen. Verkompliziert wurde die Sache noch dadurch, dass sich während der Vorbereitungen herausstellte, dass König Friedrich Wilhelm IV. und als sein Gast Queen Victoria ihre Aufwartung machen wollten. Die Unterstützung von Franz Liszt, die schon gebraucht worden war, um die Finanzierung des Denkmals zu stemmen, war eine zweischneidige Angelegenheit. Liszts Verbindungen waren hilfreich, sein überbordendes Selbstbewusstsein war es nicht. Er polarisierte und forderte Kritik geradezu heraus.

Anlass für die Feierlichkeiten war nicht nur der 75. Geburtstag des 1827 verstorbenen Meisters, sondern vor allem die Einweihung des Beethoven-Denkmals des Dresdner Bildhauers Ernst Hähnel auf dem Münsterplatz. Alles ging auf eine, wie wir heute sagen würden, „bürgerschaftliche Initiative“ zurück. An ihrer Spitze stand anfangs mit August Wilhelm Schlegel einer der Großen der deutschen Gelehrtenwelt. Sein Nachfolger war eine weniger gute Wahl. Heinrich Carl Breidenstein, der „Musikdirektor“ der Universität, war zwar ein ausgewiesener Fachmann aber ein schwieriger Charakter. In der Bonner Stadtgesellschaft war er stets umstritten und wurde auch aufgrund seiner Begeisterung für moderne Musik (außer Beethoven verehrte er Liszt und Berlioz) offen angefeindet. Seiner Aufgabe, in einer kleinen Stadt (Bonn hatte damals noch keine 20.000 Einwohner.) ohne Infrastruktur und Erfahrung ein Musikfest mit hunderten von Gästen zu organisieren, war er schlicht nicht gewachsen. Verkompliziert wurde die Sache noch dadurch, dass sich während der Vorbereitungen herausstellte, dass König Friedrich Wilhelm IV. und als sein Gast Queen Victoria ihre Aufwartung machen wollten. Die Unterstützung von Franz Liszt, die schon gebraucht worden war, um die Finanzierung des Denkmals zu stemmen, war eine zweischneidige Angelegenheit. Liszts Verbindungen waren hilfreich, sein überbordendes Selbstbewusstsein war es nicht. Er polarisierte und forderte Kritik geradezu heraus.

Als Liszt einige Wochen vor dem Fest, in dem er neben dem kurhessischen Hofkapellmeister Louis Spohr als Dirigent wirken sollte, in Bonn eintraf, drückte er den Dingen sofort seinen Stempel auf. Die von Breidenstein als Konzertsaal ins Auge gefasste Reitbahn der Husaren vor der nördlichen Stadtmauer – nach einer zeitgenössischen Quelle eine „stinkende Hütte“ – lehnte er rundheraus ab. Als Ergebnis ist das vielleicht größte Wunder der ansonsten an Wundern nicht gerade reichen Bonner Baugeschichte zu verzeichnen: In weniger als zwei Wochen errichtete eine Arbeitsgemeinschaft von Bonner Schreinern mit Unterstützung des Kölner Dombaumeisters Zwirner eine hölzerne Festhalle in den „Raess‘schen Gärten“. Wir kennen diesen Bereich heute als den Parkplatz im Viktoriakarrée. Bei einer Höhe von etwa 7 m maß das Gebäude rund 62 × 23 m. Wie die Zeitgenossen auf diesen nur gut 1.400 qm eine Kapazität von bis zu 3000 Besuchern plus Orchester und Chor errechneten, will sich uns heutzutage allerdings nicht erschließen. Das „Bayernzelt“ auf Pützchens Markt braucht für solche Größenordnungen mehr als 2.000 qm. Jedenfalls sollen die Konzerte von jeweils um die 2000 Menschen besucht worden sein. Die Halle wurde übrigens wenige Wochen nach Ende des Festes auf Abbruch verkauft. Der Wunsch des Korrespondenten der „Leipziger illustrirten Zeitung“ blieb somit unerfüllt. Noch Ende September hatte er der Halle ein langes Leben als Musikort und nicht als „Narrhalle“ gewünscht. Ein wenig erinnert das an die aktuellen Diskussionen um die Nutzung der heutigen Beethovenhalle.

Als Liszt einige Wochen vor dem Fest, in dem er neben dem kurhessischen Hofkapellmeister Louis Spohr als Dirigent wirken sollte, in Bonn eintraf, drückte er den Dingen sofort seinen Stempel auf. Die von Breidenstein als Konzertsaal ins Auge gefasste Reitbahn der Husaren vor der nördlichen Stadtmauer – nach einer zeitgenössischen Quelle eine „stinkende Hütte“ – lehnte er rundheraus ab. Als Ergebnis ist das vielleicht größte Wunder der ansonsten an Wundern nicht gerade reichen Bonner Baugeschichte zu verzeichnen: In weniger als zwei Wochen errichtete eine Arbeitsgemeinschaft von Bonner Schreinern mit Unterstützung des Kölner Dombaumeisters Zwirner eine hölzerne Festhalle in den „Raess‘schen Gärten“. Wir kennen diesen Bereich heute als den Parkplatz im Viktoriakarrée. Bei einer Höhe von etwa 7 m maß das Gebäude rund 62 × 23 m. Wie die Zeitgenossen auf diesen nur gut 1.400 qm eine Kapazität von bis zu 3000 Besuchern plus Orchester und Chor errechneten, will sich uns heutzutage allerdings nicht erschließen. Das „Bayernzelt“ auf Pützchens Markt braucht für solche Größenordnungen mehr als 2.000 qm. Jedenfalls sollen die Konzerte von jeweils um die 2000 Menschen besucht worden sein. Die Halle wurde übrigens wenige Wochen nach Ende des Festes auf Abbruch verkauft. Der Wunsch des Korrespondenten der „Leipziger illustrirten Zeitung“ blieb somit unerfüllt. Noch Ende September hatte er der Halle ein langes Leben als Musikort und nicht als „Narrhalle“ gewünscht. Ein wenig erinnert das an die aktuellen Diskussionen um die Nutzung der heutigen Beethovenhalle.

Nicht zuletzt Liszt war es zu verdanken, dass sich am Vorabend der Feierlichkeiten hunderte auswärtige Gäste in Bonn versammelt hatten. Neben den Beethoven-Enthusiasten – unter ihnen viele Engländer und eine größere Gruppe von Franzosen mit Hector Berlioz an der Spitze – kam auch Liszts persönlicher Fanclub (überwiegend Damen, die ihm fast bis zur Hysterie gewogen waren). Dazu zählte das „It-Girl“ ihrer Generation, die Tänzerin und Skandalnudel Lola Montez. Wie nah sie in diesem Tagen dem Maestro stand, war offensichtlich.

Der Start des Festes war nicht schlecht. Das Eröffnungskonzert am Abend des 10. August unter dem Dirigat von Louis Spohr brachte Die Neunte und die Missa Solemnis zu Gehör. Sogar die kritischen Kritiker waren zufrieden – obwohl Spohr zugab, er habe die Missa gar nicht gekannt und sie sich in einem Crash-Kurs kurz vor dem Konzert aneignen müssen. Am nächsten Tag war sozusagen Ruhetag. Das Programm beschränkte sich darauf, ein „Dampfboot“ auf den Namen Ludwig van Beethoven zu taufen und mit ihm eine Tagestour nach Nonnenwerth zu unternehmen. Bei dieser und manch anderer Gelegenheiten hielten die Bonner die Hand auf. Die auswärtigen Gäste fanden das unüblich, und sogar der einheimische Gottfried Kinkel klagte über die um sich greifende, Geschäftstüchtigkeit und das ausufernde Merchandising.

Der wesentliche Anlass für das Fest, die Enthüllung des Denkmals am 12. August, stand nicht mehr unter einem guten Stern. Nach einem Hochamt im Münster, bei dem Berlioz über eine Absperrung flanken musste, um seinen Sitz zu erreichen, versammelte man sich dicht gedrängt auf dem Münsterplatz. Ehe die Hoheiten, aus Brühl kommend, auf den Balkon des Fürstenbergschen Palais, der heutigen Post, erschienen, dauerte es eineinhalb Stunden. Der von Breidenstein komponierte und „von einem Männerchor abgeschriene“ Festgesang wurde ebenso vom Winde verweht wie seine zu leise vorgetragene Rede. Die Enthüllung selbst war dann allerdings nicht der „Skandal“, von dem so mancher Nachgeborene wissen will. Königin Victoria vermerkt in ihrem Tagebuch lediglich, dass es unglücklich gewesen sei, dass man die Statue nur von der Rückseite habe sehen können. Nicht sie, sondern König Friedrich Wilhelm IV. war es, der seine Überraschung, nur für seine unmittelbaren Nachbarn hörbar, zum Ausdruck brachte. Der neben ihm stehende Alexander von Humboldt machte mit seiner Antwort die Angelegenheit zur bekanntesten Anekdote der Bonner Stadtgeschichte: „Majestät wollen berücksichtigen, dass Beethoven auch zu Lebzeiten ein grober Kerl war.“

Der Abschlusstag war der 13. und in der Tat ein Unglückstag. Das große morgendliche „Künstlerkonzert“ begann mit einstündiger Verspätung, obwohl der König darum gebeten hatte, ohne ihn und seine Gäste anzufangen. Der Egomane Liszt zögerte den Beginn dennoch hinaus, weil er seine eigens komponierte Kantate nicht ohne royale Begleitung dirigieren wollte. Das war nicht durchzuhalten, aber wie das Unglück es wollte, kamen die hohen Gäste in dem Moment, in dem das Stück beendet war. Also ließ der Maestro von vorne beginnen. Das restliche Publikum war „not amused“. Nach einigen weiteren Programmpunkten mussten sich die Fürsten nach Köln begeben, um den Dom zu besichtigen. Man war wieder unter sich und hatte noch zwei Stunden Musik zu gewärtigen. Als die Zeit für’s Mittagessen kam, verließen die meisten Zuhörer den Saal („Zu viel der Qual !“). Das Konzert dauerte noch bis halb zwei.

Der Tiefpunkt wurde am Abend beim Festbankett im „Hotel zum goldenen Stern“ am Markt erreicht. Trotz vieler Trinksprüche würdigte Liszt die französische Delegation nicht. Das führte zu Tumulten. Die anwesenden Damen flüchteten. Nur Lola Montez blieb und tanzte auf dem Tisch. Liszt musste sie in ihrem Hotelzimmer einschließen, dessen Mobiliar sie prompt zertrümmerte.

Bei den Beethovenfesten unserer Tage geht es gesitteter zu. An 1845 erinnert nur noch das ikonische Denkmal auf dem Münsterplatz. Und das ist vielleicht auch gut so.

Anlass für die Feierlichkeiten war nicht nur der 75. Geburtstag des 1827 verstorbenen Meisters, sondern vor allem die Einweihung des Beethoven-Denkmals des Dresdner Bildhauers

Anlass für die Feierlichkeiten war nicht nur der 75. Geburtstag des 1827 verstorbenen Meisters, sondern vor allem die Einweihung des Beethoven-Denkmals des Dresdner Bildhauers  Als Liszt einige Wochen vor dem Fest, in dem er neben dem kurhessischen Hofkapellmeister Louis Spohr als Dirigent wirken sollte, in Bonn eintraf, drückte er den Dingen sofort seinen Stempel auf. Die von Breidenstein als Konzertsaal ins Auge gefasste Reitbahn der Husaren vor der nördlichen Stadtmauer – nach einer zeitgenössischen Quelle eine „stinkende Hütte“ – lehnte er rundheraus ab. Als Ergebnis ist das vielleicht größte Wunder der ansonsten an Wundern nicht gerade reichen Bonner Baugeschichte zu verzeichnen: In weniger als zwei Wochen errichtete eine Arbeitsgemeinschaft von Bonner Schreinern mit Unterstützung des Kölner Dombaumeisters Zwirner eine hölzerne Festhalle in den „Raess‘schen Gärten“. Wir kennen diesen Bereich heute als den Parkplatz im Viktoriakarrée. Bei einer Höhe von etwa 7 m maß das Gebäude rund 62 × 23 m. Wie die Zeitgenossen auf diesen nur gut 1.400 qm eine Kapazität von bis zu 3000 Besuchern plus Orchester und Chor errechneten, will sich uns heutzutage allerdings nicht erschließen. Das „Bayernzelt“ auf Pützchens Markt braucht für solche Größenordnungen mehr als 2.000 qm. Jedenfalls sollen die Konzerte von jeweils um die 2000 Menschen besucht worden sein. Die Halle wurde übrigens wenige Wochen nach Ende des Festes auf Abbruch verkauft. Der Wunsch des Korrespondenten der „Leipziger illustrirten Zeitung“ blieb somit unerfüllt. Noch Ende September hatte er der Halle ein langes Leben als Musikort und nicht als „Narrhalle“ gewünscht. Ein wenig erinnert das an die aktuellen Diskussionen um die Nutzung der heutigen Beethovenhalle.

Als Liszt einige Wochen vor dem Fest, in dem er neben dem kurhessischen Hofkapellmeister Louis Spohr als Dirigent wirken sollte, in Bonn eintraf, drückte er den Dingen sofort seinen Stempel auf. Die von Breidenstein als Konzertsaal ins Auge gefasste Reitbahn der Husaren vor der nördlichen Stadtmauer – nach einer zeitgenössischen Quelle eine „stinkende Hütte“ – lehnte er rundheraus ab. Als Ergebnis ist das vielleicht größte Wunder der ansonsten an Wundern nicht gerade reichen Bonner Baugeschichte zu verzeichnen: In weniger als zwei Wochen errichtete eine Arbeitsgemeinschaft von Bonner Schreinern mit Unterstützung des Kölner Dombaumeisters Zwirner eine hölzerne Festhalle in den „Raess‘schen Gärten“. Wir kennen diesen Bereich heute als den Parkplatz im Viktoriakarrée. Bei einer Höhe von etwa 7 m maß das Gebäude rund 62 × 23 m. Wie die Zeitgenossen auf diesen nur gut 1.400 qm eine Kapazität von bis zu 3000 Besuchern plus Orchester und Chor errechneten, will sich uns heutzutage allerdings nicht erschließen. Das „Bayernzelt“ auf Pützchens Markt braucht für solche Größenordnungen mehr als 2.000 qm. Jedenfalls sollen die Konzerte von jeweils um die 2000 Menschen besucht worden sein. Die Halle wurde übrigens wenige Wochen nach Ende des Festes auf Abbruch verkauft. Der Wunsch des Korrespondenten der „Leipziger illustrirten Zeitung“ blieb somit unerfüllt. Noch Ende September hatte er der Halle ein langes Leben als Musikort und nicht als „Narrhalle“ gewünscht. Ein wenig erinnert das an die aktuellen Diskussionen um die Nutzung der heutigen Beethovenhalle.

Neueste Kommentare