von Ursula Dillenburger-Brendt | Juni, 2025 | Berümte Bonner, DE, Musik, Veranstaltungen

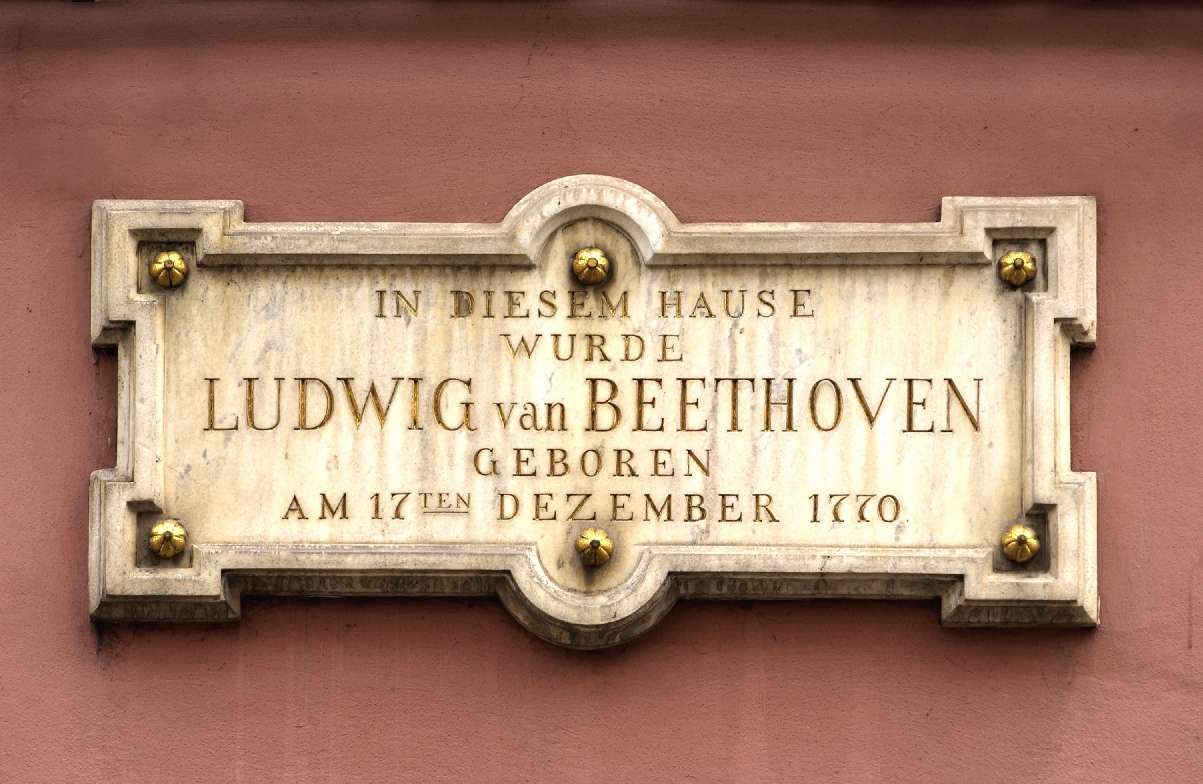

Am 28. August ist es soweit: Das Beethovenfest 2025 wird unter der Schirmherrschaft von Hendrik Wüst, dem Ministerpräsidenten des Landes NRW, eröffnet und rund 100 Veranstaltungen werden in der Zeit bis zum 27. September in und um Bonn folgen. In dieser Zeit steht die Stadt Bonn ganz im Zeichen ihres größten Sohnes Ludwig van Beethoven und seiner Musik.

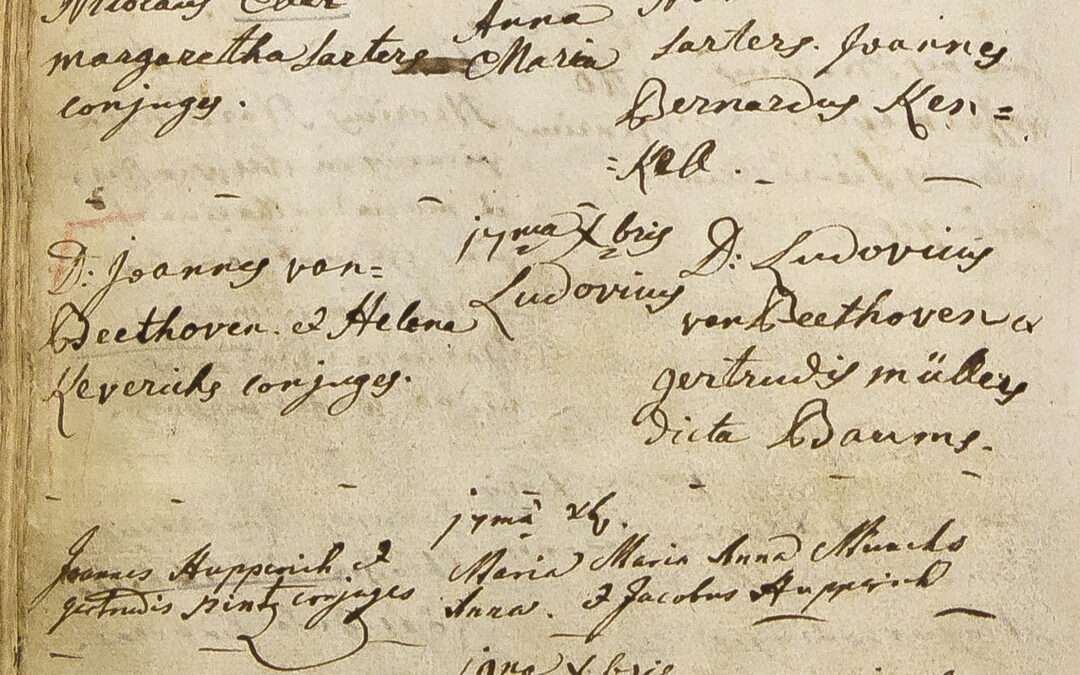

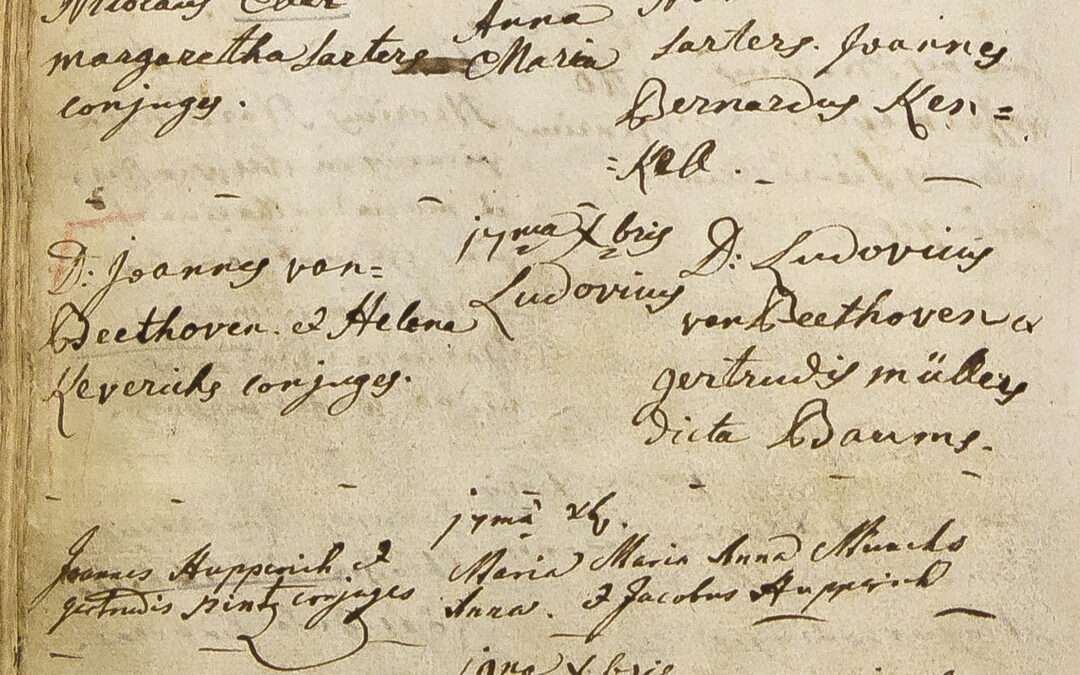

Die Festspiele blicken auf eine lange und traditionsreiche Geschichte zurück. Erstmalig stattgefunden haben sie im Jahr 1845 anlässlich der feierlichen Einweihung des Beethoven-Denkmals auf dem Bonner Münsterplatz. An dessen Realisierung war der Komponist Franz Liszt maßgeblich als Financier wie auch als künstlerischer Leiter der gesamten Feierlichkeiten beteiligt. Er erfand dazu kurzerhand ein mehrtägiges Festival und gestaltete in einem eigens in 11 Tagen erbauten Festsaal als Dirigent das musikalische Geschehen. Es war der Beginn einer bis heute lebendigen Festivaltradition, zuerst nur an bedeutenden Beethoven-Gedenktagen stattfindend gab die Pianistin Elly Ney den Festspielen in den 30er Jahren einen regelmäßigen Turnus. Seit dem Bau der neuen Beethovenhalle, 1959, finden sie alle 2-3 Jahre und seit 1999 jeden Herbst über vier Wochen statt. Die Bonner finden das gut so, sie unterstützen das Fest mit zwei Vereinen, dem „Freundeskreis Beethovenfest Bonn eV“ und dem Verein „Bürger für Beethoven“ und danken mit regelmäßigem Besuch.

Von jeher versteht sich das Festival als Brücke zwischen Tradition und Innovation und nimmt Beethovens Werke nicht als museales Opus, sondern als Inspirationsquelle für eine musikalische Auseinandersetzung. Beethovens Musikstücke werden aufgeführt, neu interpretiert und zeitgenössischer Musik gegenüberstellt, darüber hinaus wird mit Kompositionsaufträgen eine moderne direkte Auseinandersetzung gefordert.

Dazu passt das diesjährige Festivalmotto frei nach J.W.von Goethe: „Alles ultra“. Der Slogan steht für das Streben nach Neuem, kreative Innovation sowie das Überschreiten von Grenzen. Zwar hatte Goethe 1825 mit „Alles aber… ist jetzt ultra! Alles transzendiert unaufhaltsam, im Denken wie im Tun“ die Maßlosigkeit seiner Zeitgenossen als problematische Entwicklung mit der Folge von Orientierungslosigkeit und Mittelmäßigkeit angeprangert, doch in Bonn deutet man heute, 2025, „Alles ultra“ um und versteht das Zitat nicht nur als Deutung des Weltgeschehens sondern vor allem als Ausdruck Beethovens Naturells und seines musikalischen Genies. Denn gerade der unangepasste Beethoven habe häufig unbekannte Wege eingeschlagen und sei die Zukunft aktiv und innovativ angegangen. Passend dazu stellt der Intendant Steven Walter in Aussicht „in rund 100 Veranstaltungen unsere bunte, quirlige und bei allen gesellschaftlichen Sorgen auch chancenreiche Gegenwart zu feiern. Ein Festival, das der menschlichen Vielfalt, den positiv Verrückten und den humanistischen „Ultras“ gewidmet ist – ganz im Geiste Beethovens“ und verspricht: „Das Beethovenfest Bonn 2025 wird laut, es wirdüberraschend, es wird schick, es wird ergreifend – und ganz sicher ultra!“ – Na denn!

Schaut man das Programm des Beethovenfestes durch, entdeckt man tatsächlich ein munteres Potpourri aus Konzertformen. Da sind selbstverständlich die großen Symphoniekonzerte berühmter Orchester, die über die Festivalwochen verteilt Werke von Beethoven (2.,3.,5.,6.,7.,8. Symphonie sowie das Violinkonzert – schließlich ist es ja nach wie vor das Beethovenfest), aber auch symphonische Werke von Mozart, Schostakowitsch, Strawinsky u.a. in der Oper spielen. Daneben fallen die vielen Kammerkonzerte auf, die an den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten stattfinden: Die klassische Kammermusik , Klavier und Streicherensembles, ist vorzugsweise im Kammermusiksaal des Beethovenhauses vertreten. In den anderen Häusern mischen sich die Aufführungen entsprechend dem Motto „Alles außer klassisch“, bei denen auf ungewöhnliche Weise neues und auch improvisiertes Zusammenspiel verschiedener, zum Teil durchaus klassischer Instrumente, ungewohnte wiewohl faszinierende Klangerlebnisse hervorrufen. So finden sich in der Kreuzkirche z.B. Cross-Genre Klangwelten, ein begehbares Musiktheater und entspannte Feierabendkonzerte. In den Kleinkunsttheatern „Pantheon“, „Harmonie“ und „Haus der Springmaus“ mischen sich die Aufführungen bunt und an der Straßenbahnhaltestelle Dransdorf sind Percussionkonzerte angesagt.

Schaut man das Programm des Beethovenfestes durch, entdeckt man tatsächlich ein munteres Potpourri aus Konzertformen. Da sind selbstverständlich die großen Symphoniekonzerte berühmter Orchester, die über die Festivalwochen verteilt Werke von Beethoven (2.,3.,5.,6.,7.,8. Symphonie sowie das Violinkonzert – schließlich ist es ja nach wie vor das Beethovenfest), aber auch symphonische Werke von Mozart, Schostakowitsch, Strawinsky u.a. in der Oper spielen. Daneben fallen die vielen Kammerkonzerte auf, die an den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten stattfinden: Die klassische Kammermusik , Klavier und Streicherensembles, ist vorzugsweise im Kammermusiksaal des Beethovenhauses vertreten. In den anderen Häusern mischen sich die Aufführungen entsprechend dem Motto „Alles außer klassisch“, bei denen auf ungewöhnliche Weise neues und auch improvisiertes Zusammenspiel verschiedener, zum Teil durchaus klassischer Instrumente, ungewohnte wiewohl faszinierende Klangerlebnisse hervorrufen. So finden sich in der Kreuzkirche z.B. Cross-Genre Klangwelten, ein begehbares Musiktheater und entspannte Feierabendkonzerte. In den Kleinkunsttheatern „Pantheon“, „Harmonie“ und „Haus der Springmaus“ mischen sich die Aufführungen bunt und an der Straßenbahnhaltestelle Dransdorf sind Percussionkonzerte angesagt.

Seit jeher zeichnet sich das Beethovenfest Bonn durch seine internationale Ausstrahlung und hohe künstlerische Qualität aus. Dabei dient das Programm als Plattform der Begegnung und des künstlerischen Austauschs zwischen renommierten Musikern und aufstrebenden Nachwuchstalenten. Im Rahmen des „Fellowship Programms“ und der „Beethoven Talents“ erhalten junge Musiker mit exklusiven Masterclasses, Coaches und Konzerten die Möglichkeit, den Sprung auf die Bühne zu schaffen.

Diesen Weg hat der Bonner Pianist Fabian Müller, inzwischen Star der Bonner Musikszene, hinter sich. Mit fünf Konzerten ist er auf dem Beethovenfest vertreten. Er dirigiert sein eigenes Orchester mit den Beethoven-Symphonien Nr. 2 und Nr. 3 und bringt an vier Abenden sein Projekt zu Ende, alle 32 Beethoven-Sonaten, verteilt auf zwei Festivals, zu spielen. Vor jedes Beethovenwerk schaltet er sein eigenes musikalisches Vorwort. Ihn zu hören ist ein Genuss, ein Besuch eines seiner Konzerte dringend zu empfehlen.

„Alles Ultra“ vom 28. August bis 27. September 2025 in Bonn? Das Beethovenfest, in seiner Mischung von traditionell und innovativ, wird uns eine knisternde Mischung bieten, bei der sicher jeder etwas für sich findet und darüber hinaus sich noch verführen lassen kann, etwas Neues zu wagen. Ich freue mich drauf!

von Helga Stark | Juni, 2025 | DE, Musik, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen

Die meisten Menschen denken bei Bonn an Beethoven und klassische Musik, aber Bonn hat auch ein sehr großes Angebot für andere Musikrichtungen.

Schon in den 60er und 70er Jahren war Bonn ein Hotspot für Musik und damals trat sogar die zu dieser Zeit noch unbekannte Band Queen im Club Underground auf. Auch andere Bands machten diesen Musikclub groß. Auch wenn das Underground nach nur 3 Jahren schließen musste und andere sog. Beatclubs auch nicht überlebt haben, so ist der Spirit dieser Zeit noch heute in der Stadt zu spüren.

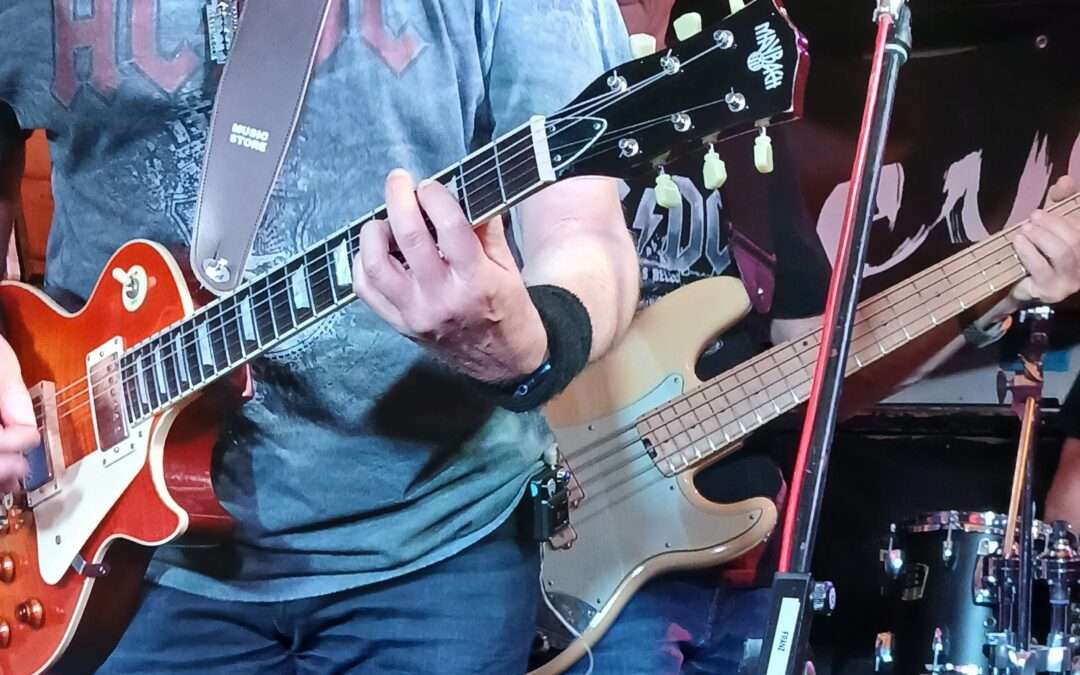

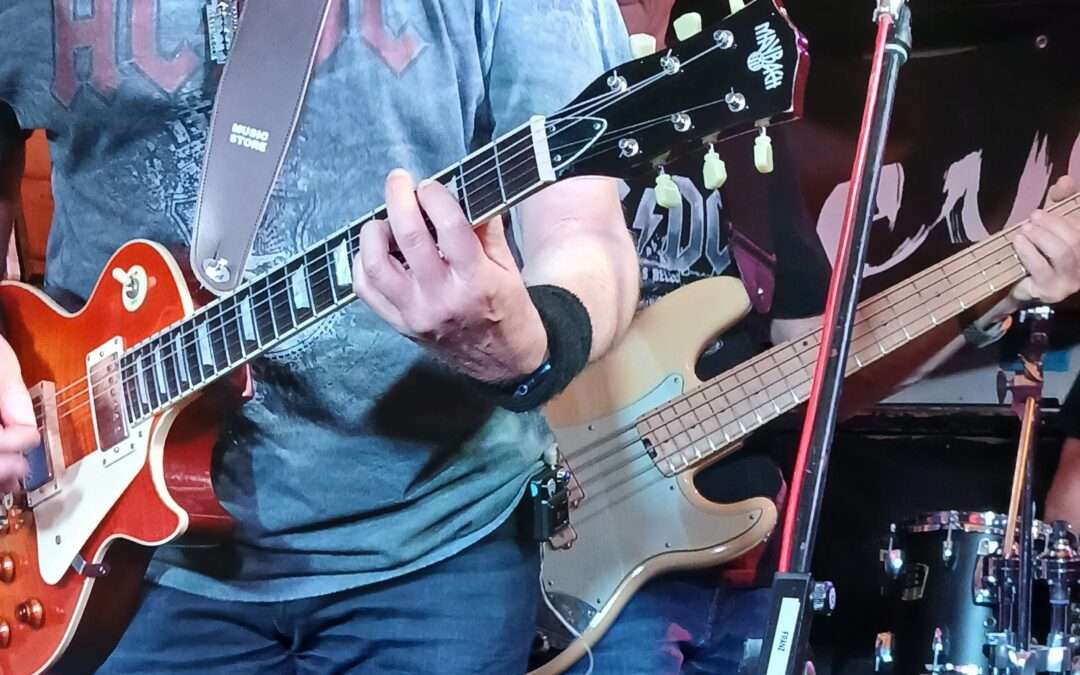

Bonn hat zahlreiche Kneipen, in denen Livebands auftreten (z.B. Kater 26, Session, Namenlos, Mausefalle 33 1/3….u.v.m.). Im Session gibt es jeden Donnerstag eine Jam Session mit lokalen Blues Musikern, die absolut nicht zu verachten ist! Immer öfters finden sich auch Musikperformances auf Kleinkunstbühnen wie der Rheinbühne oder dem Pantheon.

Ein besonderes Highlight in Bonn-Endenich ist die Harmonie. In dieser Location im Stil einer Music Hall gibt es von September bis Mai Live Auftritte von Interpreten diverser Stilrichtungen. Wer mag, kann mal hier nachsehen. Selbst der WDR Rockpalast macht noch heute Konzertaufzeichnungen in diesem tollen Saal, in dem Fotos an den Wänden zeigen, welche Musikgrößen schon hier gespielt haben.

Die Outdoor Musik Saison startet generell Anfang Mai mit „Rhein in Flammen“. Dann sorgen mehrere Bühnen dafür, dass vom Hardrocker bis zum Liebhaber von kölscher Musik alle zum Zuge kommen und das natürlich kostenlos und draußen, wie so vieles in Bonn.

Zu den Musikevents, die fester Bestandteil des Bonner Sommers sind, gehören auch die Konzerte im Biergarten des Parkrestaurant Rheinaue, wo von Mitte Juli bis Ende August fast täglich Coverbands auftreten und sonntags gibt es Latin. Mehr dazu hier.

Zu den Musikevents, die fester Bestandteil des Bonner Sommers sind, gehören auch die Konzerte im Biergarten des Parkrestaurant Rheinaue, wo von Mitte Juli bis Ende August fast täglich Coverbands auftreten und sonntags gibt es Latin. Mehr dazu hier.

Im Bonner Stadtgarten gibt es sehr diverse musikalische Angebote im August.

Im August darf sich die jüngere Generation auf das zweitägige Green Juice Festival freuen mit Indie, Pop, Rock und einem bunten Beiprogramm

Bei Jeck im Sunnesching sieht man dann mitten im Sommer Menschen in Karnevalskostümen durch Bonn ziehen.

Die Musikgrößen finden sich im Kunstrasen ein. Von BAP (ausverkauft) bis Lynnard Skynnard und Deichkind gibt es wirklich sehr hochklassige Konzerte.

In Bad Godesberg sollte man sich „Musik im Park“ sowie die Musik unter der Zeder nicht entgehen lassen.

In Beuel geben sich bei „Musik auf der Treppe“ etablierte Musiker und Nachwuchskünstler die Ehre.

Bonn hat in jeder Ecke Musik und die Stadtverwaltung hat sogar einen Beauftragten für Rock und Pop! Diese Liste ist sicherlich nicht vollständig und geprägt vom Alter und Musikgeschmack der Autorin 🙂 Also, Musikliebhaber kommen in Bonn auf Ihre Kosten und warum nicht mal ein Konzert mit einem Greet verbinden?

von Gert Fischer | Mai, 2025 | Berümte Bonner, DE, Geschichte

Sieht man von den heute scheinbar unvermeidlichen Lokalkrimis und einigen autobiographisch geprägten Sonderfällen ab, kommt Bonn als Romanschauplatz kaum vor. Das gilt auch für seine Hauptstadtjahre. Von den wenigen Romanen, die die Politik der „Bonner Republik“ zum Thema haben, genügt allein Wolfgang Koeppens „Das Treibhaus“ als Schlüsselroman der jungen Bundesrepublik höchsten literarischen Ansprüchen. Außerhalb Deutschlands ist er leider kaum bekannt.

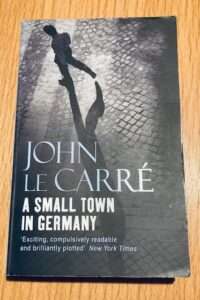

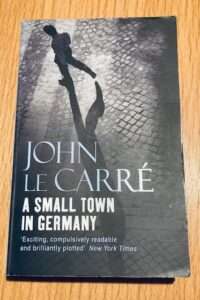

Damit hat Bonn in der Weltliteratur nur ein einziges Eckchen. Geschaffen hat es ihm John Le Carré (eigentlich David John Moore Cornwell, 1931-2020) in seinem 1968 erschienenen Roman „A Small Town in Germany“ (dt. „Eine kleine Stadt in Deutschland“). Der Autor des „Spions, der aus der Kälte kam“ und literarische Vater von George Smiley wird in Deutschland meist der Trivialliteratur zugeordnet. Im englischen Sprachraum gilt er, zu Recht, als einer der bedeutendsten Autoren der jüngeren Vergangenheit.

„A Small Town in Germany“ gehört zu den weniger bekannten Büchern Le Carrés. Das mag daran liegen, dass es – anders als die meisten seiner Werke der sechziger und siebziger Jahre – nicht um das Thema des Kalten Krieges kreist und ohne den Anti-Bond George Smiley auskommt. Die Handlung ist vielmehr in die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland eingebettet und damit einem internationalen Publikum weniger zugänglich als der weltumspannende Ost-West-Konflikt. Sie spielt ausschließlich in Bonn und seiner näheren Umgebung. Dabei greift Le Carré auf Erfahrungen zurück, die er selbst gemacht hat. Von 1961 bis 1963 war er – damals noch nicht ausschließlich Schriftsteller – vom britischen Auslandsgeheimdienst in Deutschland stationiert; zeitweise under cover als Zweiter Sekretär in der britischen Botschaft in Bonn.

„A Small Town in Germany“ gehört zu den weniger bekannten Büchern Le Carrés. Das mag daran liegen, dass es – anders als die meisten seiner Werke der sechziger und siebziger Jahre – nicht um das Thema des Kalten Krieges kreist und ohne den Anti-Bond George Smiley auskommt. Die Handlung ist vielmehr in die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland eingebettet und damit einem internationalen Publikum weniger zugänglich als der weltumspannende Ost-West-Konflikt. Sie spielt ausschließlich in Bonn und seiner näheren Umgebung. Dabei greift Le Carré auf Erfahrungen zurück, die er selbst gemacht hat. Von 1961 bis 1963 war er – damals noch nicht ausschließlich Schriftsteller – vom britischen Auslandsgeheimdienst in Deutschland stationiert; zeitweise under cover als Zweiter Sekretär in der britischen Botschaft in Bonn.

Die Handlung spielt, wie Le Carré einmal an anderer Stelle bemerkt hat, vom Erscheinungsjahr des Buches aus gesehen in einer „nahen Zukunft“ – schaut man genau hin: im Mai 1970. Das politische Panorama, das den Hintergrund bildet, ist düster. Le Carré setzt es aus Elementen zusammen, die die Innenpolitik der Bundesrepublik in den sechziger Jahren mit geprägt haben, fügt Erfundenes und Zugespitztes bei und lässt eine unschöne Dystopie entstehen: Nach wie vor regiert die Große Koalition. Die oppositionelle FDP ist von zwielichtigen Gestalten mit Wurzeln in der NS-Zeit unterwandert. Es besteht eine mächtige politische Allianz zwischen der Studentenbewegung und einem, heute würden wir sagen, Rechtspopulisten. Ziel ihres Hasses ist Großbritannien. Im Bundestag wird immer noch über die Notstandsgesetze debattiert, eine Amnestie für Nazi-Verbrecher tritt in Kraft, und in Brüssel laufen die Beitrittsverhandlungen zwischen der EWG und Großbritannien schlecht. Das Land steht am Rande großer Unruhen.

In dieser Lage kommt ein Troubleshooter aus London nach Bonn. Dort ist ein nachgeordneter Mitarbeiter der Botschaft verschwunden, anscheinend untergetaucht. Spionageverdacht steht im Raum. Alan Turner soll die Sache aufklären. Während einiger Wochen im Mai durchleuchtet er die Abläufe in der Botschaft, deckt die z.T. schmutzigen Geheimnisse des Personals auf und kommt dem Gesuchten, seinem Charakter und seinen Motiven immer näher. Dieser Gesuchte ist, wenn man so will, der eigentliche Protagonist des Romans. Dennoch begegnet er dem Leser so gut wie nicht – nur je einmal kurz am Anfang und am Ende des Buches. So viel sei verraten: Es geht überhaupt nicht gut aus.

Le Carrés Bild von Bonn ist genauso düster wie die Handlung. Es beginnt mit dem Wetter – obwohl Mai, ist es durchgängig diesig und feucht. Wärme will nicht aufkommen, und vieles spielt in der Nacht. Le Carré nimmt eine Atmosphäre vorweg, wie sie später J.K. Rowlings Dementoren verbreiten werden. Die Stadt ist eng und kleinkariert – genauso wie die Republik, die sie geboren hat. Dieses Bild ist zusätzlich mit all jenen Vorurteilen dekoriert, die dem Bonner Lokalpatrioten immer schon weh getan haben: Es regnet, oder die Schranken sind zu; das Nachtleben findet in Köln statt; Bonn wurde Hauptstadt, weil Adenauer das wollte; es ist Wartesaal für Berlin usw.. Das zwinkernde Auge, mit dem diese Sprüche in Bonn gerne begleitet wurden, fehlt völlig. Der Autor meint es bitter ernst. Dazu erfindet er noch eigene Gemeinheiten. So sind in Bonn sogar die Fliegen verbeamtet.

Eingewoben in diese Buchkulisse sind viele detailgenaue Beschreibungen. Sie reichen von Universität und Bahnhof über das Rathaus und die (2004 der Telekom geopferte) britische Botschaft bis hin zu den Diplomatensiedlungen in Plittersdorf und Bad Godesberg. Der Protagonist wohnt am Hang des Petersberges, und die Verkehrsprobleme werden genau beobachtet. Wer den Roman unter diesem Aspekt liest, mag verfolgen, wie Le Carré die Stadtgeographie und auch einzelne Gebäude so verändert, dass sie den Notwendigkeiten der Romanhandlung angepasst werden. Und natürlich beschreibt er die Gebäude und Strukturen, wie er sie aus den frühen sechziger Jahren in Erinnerung hat. Sie entsprechen dem Bonn des Jahres 1970 nicht mehr; und schon garnicht dem unserer Tage. Eine solche Spurensuche macht Spaß!

Warum Bonn bei seinem einzigen Auftritt in der Weltliteratur so negativ daherkommt, muss offen bleiben. Das mag damit zu tun haben, dass Le Carré schlechte Erinnerungen an seine Bonner Zeit hatte. Und natürlich ist es auch dem düsteren Sujet geschuldet. Tröstend mag sein, dass er in seinen Büchern eigentlich alle Schauplätze von ihrer hässlichen Seite zeigt. Und vielleicht steckt ja auch ein winziges Körnchen Wahrheit in seinem Bonn.

von Gert Fischer | Mai, 2025 | Architektur, DE, Geschichte

Wer auf der Bonner Rheinpromenade spazieren geht, der hat die Augen meist auf den Fluss und die Sehenswürdigkeiten am Horizont gerichtet: auf Siebengebirge, Regierungsviertel oder die Schwarzrheindorfer Doppelkirche zum Beispiel. Dabei lohnt bei der Anlegestelle der „Köln-Düsseldorfer“ ein Blick nach rechts. Am unteren Ende der Vogtsgasse liegt hier im Schatten der Stützmauer des historischen Seminars ein kleiner Bildstock. Er erinnert an die Gertrudiskapelle, die wenige Meter entfernt gestanden hat und die heute fast in Vergessenheit geraten ist. Sie wurde wie die gesamte Bonner Altstadt durch den Luftangriff vom 18. Oktober 1944 zerstört. Was von ihr übrig war, versank -buchstäblich- in den Trümmern. Denn die Schuttberge der Innenstadt wurden kurz nach dem Krieg dafür verwendet, den Bereich zwischen Belderberg und Rheinufer um mehrere Meter aufzuschütten. Auf dem, was früher einmal das „Rheinviertel“ war, entstanden uncharmante Neubauten der Fünfzigerjahre.

Gewidmet war die Kapelle der Heiligen Gertrud von Nivelles, die in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts gelebt hat. Als Schutzheilige verfügte sie über ein sehr breites Portfolio. Angerufen wurde sie gegen Ratten- und Mäuseplagen (daher auch die Mäuse als ihr Attribut), sie galt als Beschützerin von Reisenden, Pilgern und Schiffern, der Gärtner, der Spinnerinnen und sogar der Katzen. Außerdem wird ihr historisch belegtes Engagement in der Krankenpflege und für die Bildung von Mädchen und Frauen bis heute erinnert.

Gewidmet war die Kapelle der Heiligen Gertrud von Nivelles, die in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts gelebt hat. Als Schutzheilige verfügte sie über ein sehr breites Portfolio. Angerufen wurde sie gegen Ratten- und Mäuseplagen (daher auch die Mäuse als ihr Attribut), sie galt als Beschützerin von Reisenden, Pilgern und Schiffern, der Gärtner, der Spinnerinnen und sogar der Katzen. Außerdem wird ihr historisch belegtes Engagement in der Krankenpflege und für die Bildung von Mädchen und Frauen bis heute erinnert.

Diese vielfältigen Anknüpfungspunkte dürften es gewesen sein, die eine eher unwahrscheinliche Koalition zusammengeführt haben: Der „Schiffer-Verein Beuel 1862“, das Bonner Frauenmuseum und der Bonner Travestiekünstler Curt Delander haben gemeinsam dafür gesorgt, dass der Bildstock zur Erinnerung an die Kapelle entstand. Aufgemauert wurde er aus Ziegeln der untergegangenen Altstadt und aus Steinen der von deutschen Bomben zerstörten Stiftskirche Sankt Gertrud in Nivelles (Belgien). Damit ist er zusätzlich ein kleines Mahnmal für den Frieden, und er erinnert auch daran, dass versöhnte Feinde im Mittelalter die „St.-Gertruden-Minne“ tranken.

Das 1944 zerstörte Gebäude war kein architektonisches Kleinod und hatte auch keine große sakrale Bedeutung mehr. Es war ein einfacher einschiffiger Saalbau aus dem 15. Jahrhundert mit bescheidener Ausstattung. Ursprünglich lag er unmittelbar hinter der Stadtmauer neben der „Gierpforte“, deren Namen sich aus „Gertrud“ ableiten lässt. Einen freien Blick auf den Rhein gab es auch nach Abriss der Mauer im 19. Jahrhundert nicht. Ein Hotelbau zwischen Ufer und Kapelle sorgte dafür, dass die Hinterhofsituation erhalten blieb. Die Pfarrkirche des Viertels war St. Remigius auf dem heutigen Remigiusplatz, die Gertrudiskapelle nur noch Filiale. Ihre Hauptnutzer waren lange die örtlichen Schiffer und ihre Bruderschaft. Dieses Aschenputteldasein mag erklären, warum sich gegen den Abbruch des Kirchleins kaum Widerspruch erhob.

Das 1944 zerstörte Gebäude war kein architektonisches Kleinod und hatte auch keine große sakrale Bedeutung mehr. Es war ein einfacher einschiffiger Saalbau aus dem 15. Jahrhundert mit bescheidener Ausstattung. Ursprünglich lag er unmittelbar hinter der Stadtmauer neben der „Gierpforte“, deren Namen sich aus „Gertrud“ ableiten lässt. Einen freien Blick auf den Rhein gab es auch nach Abriss der Mauer im 19. Jahrhundert nicht. Ein Hotelbau zwischen Ufer und Kapelle sorgte dafür, dass die Hinterhofsituation erhalten blieb. Die Pfarrkirche des Viertels war St. Remigius auf dem heutigen Remigiusplatz, die Gertrudiskapelle nur noch Filiale. Ihre Hauptnutzer waren lange die örtlichen Schiffer und ihre Bruderschaft. Dieses Aschenputteldasein mag erklären, warum sich gegen den Abbruch des Kirchleins kaum Widerspruch erhob.

Trotz ihres wenig ansehnliche Äußeren und ihrer zu diesem Zeitpunkt geringen Bedeutung galt die Gertrudiskapelle in der mündlichen Überlieferung des 19. Jahrhunderts als die nach dem Münster „vornehmste“ Kirche Bonns. Diese Aussage wollte schon damals nicht zu dem passen, was man über ihre Geschichte wusste: Ersterwähnung 1258, kleine Klause von Zisterzienserinnen, später vorläufiger Standort der Kapuziner und der Franziskaner-Rekollekten – jeweils ehe sie ihre großzügigen Kloster-Neubauten bezogen. Wieviel Wahrheit in mündlicher Überlieferung stecken kann, brachte 2010/11 eine archäologische Grabung mit sensationellen Ergebnissen ans Licht. Sie fand die Überreste von zwei Vorgängerbauten – der früheste aus dem 8. Jahrhundert und damit karolingisch und in etwa so alt wie die beiden ältesten innerstädtischen Pfarrkirchen St. Remigius und St. Martin. Sehr wahrscheinlich war schon diese erste Kapelle der Heiligen Gertrud gewidmet. Das lässt sich daraus ableiten, dass der Name genau wie Remigius und Martin in karolingischer Zeit für Kirchen oft Verwendung findet – kein Wunder, war die historische Gertrud doch eine der Vorzeigepersönlichkeiten aus der Ahnenreihe Karls des Großen.

Ob diese erste Gertrudiskapelle als Pfarrkirche entstanden ist, oder ob sie einen anderen Ursprung hat, wissen wir nicht. Jedenfalls muss sie bis Mitte des zwölften Jahrhunderts der geistliche Mittelpunkt eine recht ausgedehnten und auch archäologisch belegten Siedlung entlang des Rheins gewesen sein. Diese verlor im Verlauf des Mittelalters stark an Bedeutung und mit ihr die Kirche der Heiligen Gertrud. Heute ist der kleine Bildstock an der Vogtsgasse die letzte Brücke in diese Zeit.

von Helga Stark | Apr., 2025 | Bonner Viertel, DE, Sehenswürdigkeiten, Tradition

In einer ersten Phase blühen die weißblütigen Kirschen wie z.B. die Pflaumenkirsche in der Wolfstraße, Franzstraße oder auch in der Rheinaue. Danach dauert es noch ca. 14 Tage bis die dicken rosablütigen japanischen Blütenkirschen (vor allem in der Breite Straße und in der Heerstraße) das Auge erfreuen.

In einer ersten Phase blühen die weißblütigen Kirschen wie z.B. die Pflaumenkirsche in der Wolfstraße, Franzstraße oder auch in der Rheinaue. Danach dauert es noch ca. 14 Tage bis die dicken rosablütigen japanischen Blütenkirschen (vor allem in der Breite Straße und in der Heerstraße) das Auge erfreuen.

Wie kam Bonn überhaupt zu diesen herrlichen Kirschen? In den 80er Jahren wurde die Altstadt (die eigentlich die Nordstadt ist und nur aus touristischen Gründen in „Altstadt“ umbenannt wurde) saniert. Der Verkehr wurde beruhigt und als Farbtupfer waren japanische Kirschen geplant. Die Kirschbäume bekam Bonn von der japanischen Regierung geschenkt und die Stadtplanerin Brigitte Denkel sorgte dafür, dass diese eingepflanzt wurden. Die Kirschblüten symbolisieren also die Freundschaft zwischen Japan und Deutschland.

In vielen Kulturen haben Kirschblüten eine besondere symbolische Bedeutung, insbesondere in Japan, wo sie als Symbol für Schönheit, Vergänglichkeit und Neuanfang gelten.

An den Wochenenden gibt es auch einen Flohmarkt, Designmarkt und Food Market und dann sind an einem Wochenende schon mal Zehntausende von Leuten unterwegs. Alle Geschäfte, Cafés und Kneipen in der Umgebung habe sich auf den Ansturm eingestellt. Wer es ruhiger mag, kommt unter der Woche, morgens oder abends und auch Nachtfotos von der Kirschblüte sind sehr sehenswert.

Wer sich nicht in den Trubel stürzen will findet japanische Kirschen z.B. in Beuel in der Professor-Neu-Allee oder in der Rheinaue.

Mein persönlicher Kirschblütenlieblingsort ist eine kleine Allee in der Rheinaue in der Nähe des japanischen Gartens: Diese Kirschbäume wurden von einem japanischen Chor gestiftet, der jedes Jahr mit ca. 5000 Sängern Beethovens „Ode an die Freude“ aufführt. Die Kirschallee ist ein Geschenk zu Ehren der Geburtsstadt Beethovens. Beethoven wird in Japan genauso verehrt wie die Kirschblüte.Aber das ist noch eine andere Geschichte…

von Annette Bohlen | März, 2025 | Architektur, DE, Geschichte, Sehenswürdigkeiten

Von der Terrasse des Schlosses aus hat man einen Ausblick bis zum Kölner Dom und natürlich über Bonn. Der Anblick bei strahlend blauem Himmel ist märchenhaft. Glücklicherweise konnte eine Bürgerinitiative das Schloss in den 1970er Jahren vor dem Abriss zugunsten eines Autobahnkreuzes retten.

Eine wechselvolle Geschichte hat das Schloss seit der Erbauung als

Deutschordenskommende im 13. Jahrhundert im Zusammenhang mit den Kreuzzügen. Bis zur Säkularisierung 1803 war es wirtschaftlicher Stützpunkt des Deutschen Ritterordens und danach Sitz mehrerer Adelsfamilien. Die heutige so bemerkenswerte Architektur entstand nach einem großen Brand beim Wiederaufbau 1842 im vorwiegend neugotischen Stil.

Unter den zahlreichen Besitzern ist die zunächst jugendliche Bewohnerin Freifrau von Francq (Stieftochter des damaligen Besitzers Fürst Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck) besonders zu erwähnen. Sie bewohnte das Schloss 1861-1881 und prägte das inzwischen herausgeputzte Schloss mit dem Anbau im englischen Stil – damals die Räumlichkeiten für Damen – und dem Ausbau des weitläufigen Ennert Parks u.a. mit exotischen Bäumen. Auch eine damals ungewöhnlich moderne Ausstattung wie eine Art Toilette im Obergeschoss veranlasste sie.

Ein weiterer Besitzer, Albert Moritz Freiherr von Oppenheim, hat ebenso deutliche Spuren hinterlassen. Als Bankier und Kunstsammler geht der Innenausbau des Schlosses – besonders deutlich im Treppenhaus und im heutigen Restaurant – auf ihn zurück. Dieses Erbe – Wandvertäfelungen, Deckenfassungen im Stil des Historismus – wurde nach der Nutzung verschiedener Institutionen nach dem 2. Weltkrieg ab 1978 von neuen Besitzern nach und nach restauriert, sodass ein außergewöhnliches Hotel und Restaurant entstanden ist und im laufenden Betrieb weitere Zimmer im Obergeschoss restauriert werden können. Man ist heute stolz darauf, dass Tina Turner gerne einige Zeit fern vom Kölner Trubel in einer Suite im weißen Turm wohnte und heute andere Prominente, Scheichs mit ihren Familien oder Gäste aus Wirtschaft und Politik hier nächtigen.

Seit 2017 betreibt ein Kölner Gastronom sowie eine Investitionsgesellschaft das außergewöhnliche Restaurant, Hotel und die Remise für Veranstaltungen. Sogar Standesamtliche Hochzeiten sind hier im

Schlosshotel Kommende Ramersdorf möglich. Jederzeit schön für einen Ausflug!

Schaut man das Programm des Beethovenfestes durch, entdeckt man tatsächlich ein munteres Potpourri aus Konzertformen. Da sind selbstverständlich die großen Symphoniekonzerte berühmter Orchester, die über die Festivalwochen verteilt Werke von Beethoven (2.,3.,5.,6.,7.,8. Symphonie sowie das Violinkonzert – schließlich ist es ja nach wie vor das Beethovenfest), aber auch symphonische Werke von Mozart, Schostakowitsch, Strawinsky u.a. in der Oper spielen. Daneben fallen die vielen Kammerkonzerte auf, die an den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten stattfinden: Die klassische Kammermusik , Klavier und Streicherensembles, ist vorzugsweise im Kammermusiksaal des Beethovenhauses vertreten. In den anderen Häusern mischen sich die Aufführungen entsprechend dem Motto „Alles außer klassisch“, bei denen auf ungewöhnliche Weise neues und auch improvisiertes Zusammenspiel verschiedener, zum Teil durchaus klassischer Instrumente, ungewohnte wiewohl faszinierende Klangerlebnisse hervorrufen. So finden sich in der Kreuzkirche z.B. Cross-Genre Klangwelten, ein begehbares Musiktheater und entspannte Feierabendkonzerte. In den Kleinkunsttheatern „Pantheon“, „Harmonie“ und „Haus der Springmaus“ mischen sich die Aufführungen bunt und an der Straßenbahnhaltestelle Dransdorf sind Percussionkonzerte angesagt.

Schaut man das Programm des Beethovenfestes durch, entdeckt man tatsächlich ein munteres Potpourri aus Konzertformen. Da sind selbstverständlich die großen Symphoniekonzerte berühmter Orchester, die über die Festivalwochen verteilt Werke von Beethoven (2.,3.,5.,6.,7.,8. Symphonie sowie das Violinkonzert – schließlich ist es ja nach wie vor das Beethovenfest), aber auch symphonische Werke von Mozart, Schostakowitsch, Strawinsky u.a. in der Oper spielen. Daneben fallen die vielen Kammerkonzerte auf, die an den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten stattfinden: Die klassische Kammermusik , Klavier und Streicherensembles, ist vorzugsweise im Kammermusiksaal des Beethovenhauses vertreten. In den anderen Häusern mischen sich die Aufführungen entsprechend dem Motto „Alles außer klassisch“, bei denen auf ungewöhnliche Weise neues und auch improvisiertes Zusammenspiel verschiedener, zum Teil durchaus klassischer Instrumente, ungewohnte wiewohl faszinierende Klangerlebnisse hervorrufen. So finden sich in der Kreuzkirche z.B. Cross-Genre Klangwelten, ein begehbares Musiktheater und entspannte Feierabendkonzerte. In den Kleinkunsttheatern „Pantheon“, „Harmonie“ und „Haus der Springmaus“ mischen sich die Aufführungen bunt und an der Straßenbahnhaltestelle Dransdorf sind Percussionkonzerte angesagt.

Zu den Musikevents, die fester Bestandteil des Bonner Sommers sind, gehören auch die Konzerte im Biergarten des Parkrestaurant Rheinaue, wo von Mitte Juli bis Ende August fast täglich Coverbands auftreten und sonntags gibt es Latin. Mehr dazu

Zu den Musikevents, die fester Bestandteil des Bonner Sommers sind, gehören auch die Konzerte im Biergarten des Parkrestaurant Rheinaue, wo von Mitte Juli bis Ende August fast täglich Coverbands auftreten und sonntags gibt es Latin. Mehr dazu

„A Small Town in Germany“ gehört zu den weniger bekannten Büchern Le Carrés. Das mag daran liegen, dass es – anders als die meisten seiner Werke der sechziger und siebziger Jahre – nicht um das Thema des Kalten Krieges kreist und ohne den Anti-Bond George Smiley auskommt. Die Handlung ist vielmehr in die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland eingebettet und damit einem internationalen Publikum weniger zugänglich als der weltumspannende Ost-West-Konflikt. Sie spielt ausschließlich in Bonn und seiner näheren Umgebung. Dabei greift Le Carré auf Erfahrungen zurück, die er selbst gemacht hat. Von 1961 bis 1963 war er – damals noch nicht ausschließlich Schriftsteller – vom britischen Auslandsgeheimdienst in Deutschland stationiert; zeitweise under cover als Zweiter Sekretär in der britischen Botschaft in Bonn.

„A Small Town in Germany“ gehört zu den weniger bekannten Büchern Le Carrés. Das mag daran liegen, dass es – anders als die meisten seiner Werke der sechziger und siebziger Jahre – nicht um das Thema des Kalten Krieges kreist und ohne den Anti-Bond George Smiley auskommt. Die Handlung ist vielmehr in die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland eingebettet und damit einem internationalen Publikum weniger zugänglich als der weltumspannende Ost-West-Konflikt. Sie spielt ausschließlich in Bonn und seiner näheren Umgebung. Dabei greift Le Carré auf Erfahrungen zurück, die er selbst gemacht hat. Von 1961 bis 1963 war er – damals noch nicht ausschließlich Schriftsteller – vom britischen Auslandsgeheimdienst in Deutschland stationiert; zeitweise under cover als Zweiter Sekretär in der britischen Botschaft in Bonn.

Gewidmet war die Kapelle der Heiligen Gertrud von Nivelles, die in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts gelebt hat. Als Schutzheilige verfügte sie über ein sehr breites Portfolio. Angerufen wurde sie gegen Ratten- und Mäuseplagen (daher auch die Mäuse als ihr Attribut), sie galt als Beschützerin von Reisenden, Pilgern und Schiffern, der Gärtner, der Spinnerinnen und sogar der Katzen. Außerdem wird ihr historisch belegtes Engagement in der Krankenpflege und für die Bildung von Mädchen und Frauen bis heute erinnert.

Gewidmet war die Kapelle der Heiligen Gertrud von Nivelles, die in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts gelebt hat. Als Schutzheilige verfügte sie über ein sehr breites Portfolio. Angerufen wurde sie gegen Ratten- und Mäuseplagen (daher auch die Mäuse als ihr Attribut), sie galt als Beschützerin von Reisenden, Pilgern und Schiffern, der Gärtner, der Spinnerinnen und sogar der Katzen. Außerdem wird ihr historisch belegtes Engagement in der Krankenpflege und für die Bildung von Mädchen und Frauen bis heute erinnert. Das 1944 zerstörte Gebäude war kein architektonisches Kleinod und hatte auch keine große sakrale Bedeutung mehr. Es war ein einfacher einschiffiger Saalbau aus dem 15. Jahrhundert mit bescheidener Ausstattung. Ursprünglich lag er unmittelbar hinter der Stadtmauer neben der „Gierpforte“, deren Namen sich aus „Gertrud“ ableiten lässt. Einen freien Blick auf den Rhein gab es auch nach Abriss der Mauer im 19. Jahrhundert nicht. Ein Hotelbau zwischen Ufer und Kapelle sorgte dafür, dass die Hinterhofsituation erhalten blieb. Die Pfarrkirche des Viertels war St. Remigius auf dem heutigen Remigiusplatz, die Gertrudiskapelle nur noch Filiale. Ihre Hauptnutzer waren lange die örtlichen Schiffer und ihre Bruderschaft. Dieses Aschenputteldasein mag erklären, warum sich gegen den Abbruch des Kirchleins kaum Widerspruch erhob.

Das 1944 zerstörte Gebäude war kein architektonisches Kleinod und hatte auch keine große sakrale Bedeutung mehr. Es war ein einfacher einschiffiger Saalbau aus dem 15. Jahrhundert mit bescheidener Ausstattung. Ursprünglich lag er unmittelbar hinter der Stadtmauer neben der „Gierpforte“, deren Namen sich aus „Gertrud“ ableiten lässt. Einen freien Blick auf den Rhein gab es auch nach Abriss der Mauer im 19. Jahrhundert nicht. Ein Hotelbau zwischen Ufer und Kapelle sorgte dafür, dass die Hinterhofsituation erhalten blieb. Die Pfarrkirche des Viertels war St. Remigius auf dem heutigen Remigiusplatz, die Gertrudiskapelle nur noch Filiale. Ihre Hauptnutzer waren lange die örtlichen Schiffer und ihre Bruderschaft. Dieses Aschenputteldasein mag erklären, warum sich gegen den Abbruch des Kirchleins kaum Widerspruch erhob.

In einer ersten Phase blühen die weißblütigen Kirschen wie z.B. die Pflaumenkirsche in der Wolfstraße, Franzstraße oder auch in der Rheinaue. Danach dauert es noch ca. 14 Tage bis die dicken rosablütigen japanischen Blütenkirschen (vor allem in der Breite Straße und in der Heerstraße) das Auge erfreuen.

In einer ersten Phase blühen die weißblütigen Kirschen wie z.B. die Pflaumenkirsche in der Wolfstraße, Franzstraße oder auch in der Rheinaue. Danach dauert es noch ca. 14 Tage bis die dicken rosablütigen japanischen Blütenkirschen (vor allem in der Breite Straße und in der Heerstraße) das Auge erfreuen.

Von der Terrasse des Schlosses aus hat man einen Ausblick bis zum Kölner Dom und natürlich über Bonn. Der Anblick bei strahlend blauem Himmel ist märchenhaft. Glücklicherweise konnte eine Bürgerinitiative das Schloss in den 1970er Jahren vor dem Abriss zugunsten eines Autobahnkreuzes retten.

Von der Terrasse des Schlosses aus hat man einen Ausblick bis zum Kölner Dom und natürlich über Bonn. Der Anblick bei strahlend blauem Himmel ist märchenhaft. Glücklicherweise konnte eine Bürgerinitiative das Schloss in den 1970er Jahren vor dem Abriss zugunsten eines Autobahnkreuzes retten.

Neueste Kommentare