von Susanne Erbay | Jan., 2026 | DE, Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Tradition, Veranstaltungen

Der Bonner Karneval wird auch als „Fünfte Jahreszeit“ bezeichnet und beginnt offiziell am 11. November um 11:11 Uhr und erreicht seinen Höhepunkt in den Tagen vor Aschermittwoch.

Ursprünglich wurde der Karneval als heidnisches Fest gefeiert, um den Winter zu vertreiben. Später wurde der Karneval vor der christlichen Fastenzeit vor Ostern gefeiert. Dieses Jahr feiert der Bonner Karneval sein 200-jähriges Bestehen. Hierzu gibt es dieses Jahr eine Wanderausstellung zum Thema ‚Loss mer fiere‘. 200 jecke Johr en Bonn!‘. Der Container wird bis Oktober 2026 wechselnd in allen Stadtbezirken aufgestellt. Alle Informationen über die Wanderausstellung finden Sie unter https://www.bonn.de/bonn-erleben/besichtigen-entdecken/200-jahre-karneval-in-bonn.php.

Auch wenn nicht alle Bonnerinnen und Bonner Karneval mögen und feiern, hat er eine kulturelle und soziale Bedeutung. Viele engagieren sich in Karnevalsvereinen, von denen es zahlreiche in Bonn und den Bonner Stadtteilen gibt. Jeder Karnevalsverein hat andere ‚Uniformen‘ oder Kostüme. Die Uniformen gehen auf die französische Besatzung Ende des 18./ Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Die Besatzer verboten den Karneval, da sie Aufruhr fürchteten. Nach dem Ende der Besatzung wurde aber wieder gefeiert, und zwar in den Uniformen, die die Franzosen hinterlassen hatten. Man machte sich damit lustig über die Besatzer, später auch über die preußischen Besatzer. Ein Überbleibsel ist der ‚Stippeföttche‘, ein Tanz, bei dem Männer mit Säbel und Gewehr (in dem allerdings Blumen stecken) ihre Hinterteile aneinander ‚wibbeln‘.

Karneval, da sie Aufruhr fürchteten. Nach dem Ende der Besatzung wurde aber wieder gefeiert, und zwar in den Uniformen, die die Franzosen hinterlassen hatten. Man machte sich damit lustig über die Besatzer, später auch über die preußischen Besatzer. Ein Überbleibsel ist der ‚Stippeföttche‘, ein Tanz, bei dem Männer mit Säbel und Gewehr (in dem allerdings Blumen stecken) ihre Hinterteile aneinander ‚wibbeln‘.

Die Karnevalsvereine organisieren während der Session viele Karnevalssitzungen. Es gibt Prunksitzungen, Bälle, Tanzpartys, Damensitzungen, Herrensitzungen, Kindersitzungen – für jeden ist etwas dabei. Manch ein erfolgreicher Comedian oder auch einige Musiker hatte dort seine ersten Auftritte und legten den Grundstein für ihren Erfolg.

Der Auftakt des Straßenkarnevals ist die Weiberfastnacht. Traditionell stürmen die Frauen an diesem Tag das Rathaus, schneiden den Männern die Krawatten ab und übernehmen symbolisch die Macht. Dieser Brauch wurde vor 201 Jahren, im Jahr 1824, von den Beueler Wäscherinnen eingeführt. Damals brachten die Männer per Schiff die frisch gewaschene Wäsche nach Köln bekamen dafür das Geld, das sie häufig auch im Karneval verprassten. 1824 reichte es den Wäscherinnen und sie beschlossen, hart durchzugreifen. Sie trafen sich zum Kaffeeklatsch und gründeten das Alte Beueler Damenkomitee 1824 e. V. Seitdem wird in Beuel traditionell das Rathaus gestürmt und es findet der Weiberfastnachtszug statt.

Männern die Krawatten ab und übernehmen symbolisch die Macht. Dieser Brauch wurde vor 201 Jahren, im Jahr 1824, von den Beueler Wäscherinnen eingeführt. Damals brachten die Männer per Schiff die frisch gewaschene Wäsche nach Köln bekamen dafür das Geld, das sie häufig auch im Karneval verprassten. 1824 reichte es den Wäscherinnen und sie beschlossen, hart durchzugreifen. Sie trafen sich zum Kaffeeklatsch und gründeten das Alte Beueler Damenkomitee 1824 e. V. Seitdem wird in Beuel traditionell das Rathaus gestürmt und es findet der Weiberfastnachtszug statt.

Am Karnevalssonntag wird das Alte Rathaus am Bonner Marktplatz durch die Narren gestürmt. Die Oberbürgermeisterin versucht es zu verteidigen – natürlich erfolglos. Ab 11 Uhr herrscht ein närrisches Treiben auf dem Bonner Marktplatz – schaut doch mal vorbei.

Der Höhepunkt des Bonner Karnevals ist der Rosenmontagszug. Mehrere Stunden lang ziehen geschmückte Wagen, Fußgruppen und Musikvereine durch die Innenstadt und die Nordstadt. An der Zugstrecke stehen Tausende von Menschen und sammeln ‚Kamelle‘ und ‚Strüssje‘, also Bonbons und Blumensträuße. Für alle, die noch nie dabei waren: nehmt genügend Beutel für die Süßigkeiten mit.

Stunden lang ziehen geschmückte Wagen, Fußgruppen und Musikvereine durch die Innenstadt und die Nordstadt. An der Zugstrecke stehen Tausende von Menschen und sammeln ‚Kamelle‘ und ‚Strüssje‘, also Bonbons und Blumensträuße. Für alle, die noch nie dabei waren: nehmt genügend Beutel für die Süßigkeiten mit.

Der Prinzen und die Bonna sind die Repräsentanten der Stadt während der närrischen Zeit. Sie nehmen an zahlreichen Veranstaltungen teil und sind die Stars der Session und natürlich des Rosenmontagszugs. Der letzte Wagen des Rosenmontagszugs ist der Wagen des Bonner Prinzenpaars, bevor dann die Stadtreinigung Bonn-Orange den gröbsten Schmutz des Zuges beseitigt. Ordnung muss sein. 🙂

Es lohnt sich auch als Nicht-Bonnerin oder Nicht- Bonner in jedem Fall, sich auf das Abenteuer Karneval einzulassen.

Es lohnt sich auch als Nicht-Bonnerin oder Nicht- Bonner in jedem Fall, sich auf das Abenteuer Karneval einzulassen.

Mehr Informationen und Termine gibt es unter https://www.karneval-in-bonn.de/start/Termine/index.html.

von Stefan Heinze | Jan., 2026 | berühmte Bonner, DE, Geschichte, Musik, Sehenswürdigkeiten

Beethoven in Bonn mit allen Sinnen

Beethoven wurde in Bonn 1770 geboren, lebte und komponierte bis 1792 in Bonn. Die erste gedruckte Komposition Beethovens erschien bereits 1782. Deshalb nennt sich Bonn auch Beethovenstadt. Dieser Blog soll zeigen, dass Beethoven in Bonn mit unterschiedlichen Sinnen erlebt werden kann.

Sehen

Wird mit der Bahn angereist, sind die ersten Hinweise auf Beethoven in den Treppengeländern und an den Türen zum Hauptgebäude des Bahnhofs zu finden, ebenso bei der Bahnhofsmission.

Auch manche Ampel zeigt bei Grün, dass Beethoven in dieser Stadt geboren wurde.

Wer aufmerksam durch die Stadt geht, wird nicht nur die große Beethovenstatue auf dem Münsterplatz finden, sondern auch viele Beethoven-Figuren von Ottmar Hörl (in den Farben Gold, Grün, Lila oder Blau), die anlässlich des 250 Geburtstag Beethoven kreiert wurde, und den jungen, lächelnden Beethoven zeigen. (Beethoven Modell 2019| Werk | Ottmar Hörl ). Nicht nur in Schaufenstern, auch von Balkonen oder Vordächern blickt Beethoven auf die Passanten.

Manchmal sind auch selbstgemachte Beethoven-Figuren zu finden: ein Beispiel sitzt im Schaufenster vom Modehaus Maas gegenüber dem Beethovenhaus.

Manchmal sind auch selbstgemachte Beethoven-Figuren zu finden: ein Beispiel sitzt im Schaufenster vom Modehaus Maas gegenüber dem Beethovenhaus.

Weitere Beethoven-Kunstwerke sind in der Rheinaue oder im Stadtgarten zu finden. Hier hat Markus Lüpertz den kranken Beethoven dargestellt.

Nicht jedes Kunstwerk ist auf den ersten Blick als Beethoven-Denkmal zu erkennen: die Bildhauerin Yukako Ando hat in der Rheingasse (an der Stelle wurde Beethoven beim höchsten jemals gemessenen Hochwa sser 1784 aus dem 2. Stock gerettet) ein, ein Pult errichtet, dessen Arbeitsfläche Ziehharmonika ähnlich in die Höhe und in ein geöffnetes Fenster übergeht. Aus diesem Fenster hatte Beethoven Blick auf den Rhein, die Beueler Seite und das Siebengebirge. Als Freiheitssymbol sitzt ein Vogel im Fenster. Ein Kinderstuhl vor dem Pult symbolisiert den heutigen Blick auf den Meister.

sser 1784 aus dem 2. Stock gerettet) ein, ein Pult errichtet, dessen Arbeitsfläche Ziehharmonika ähnlich in die Höhe und in ein geöffnetes Fenster übergeht. Aus diesem Fenster hatte Beethoven Blick auf den Rhein, die Beueler Seite und das Siebengebirge. Als Freiheitssymbol sitzt ein Vogel im Fenster. Ein Kinderstuhl vor dem Pult symbolisiert den heutigen Blick auf den Meister.

Vor der Beethovenhalle findet sich Beethoven von Klaus Kammerichs – eine außergewöhnliche Büste aus Beton.

Vor der Beethovenhalle findet sich Beethoven von Klaus Kammerichs – eine außergewöhnliche Büste aus Beton.

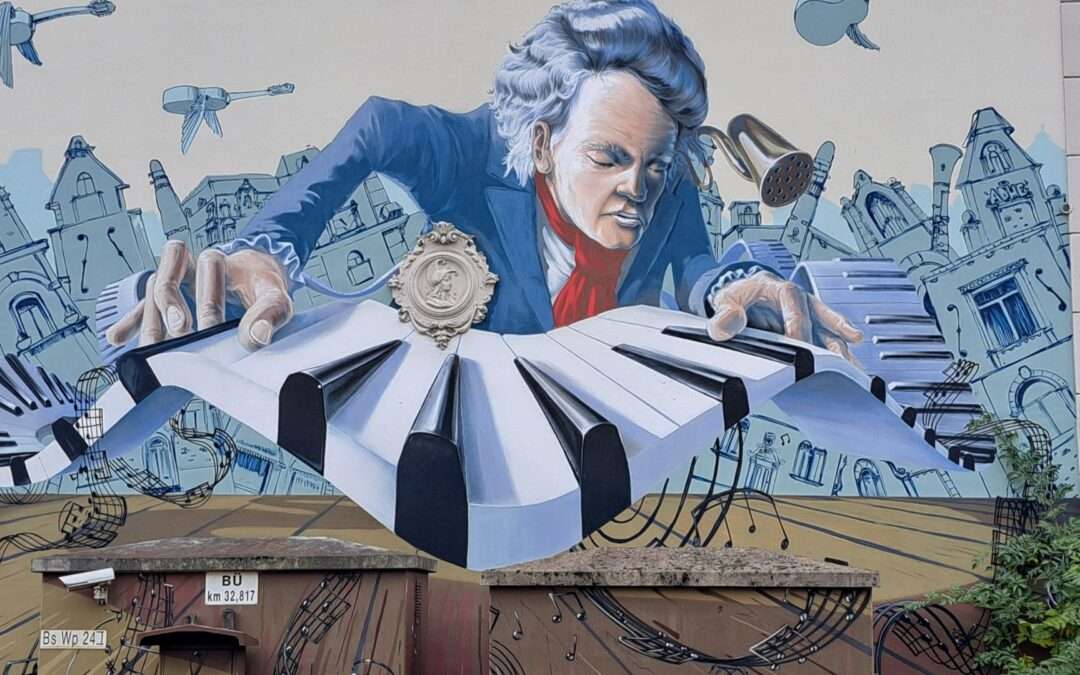

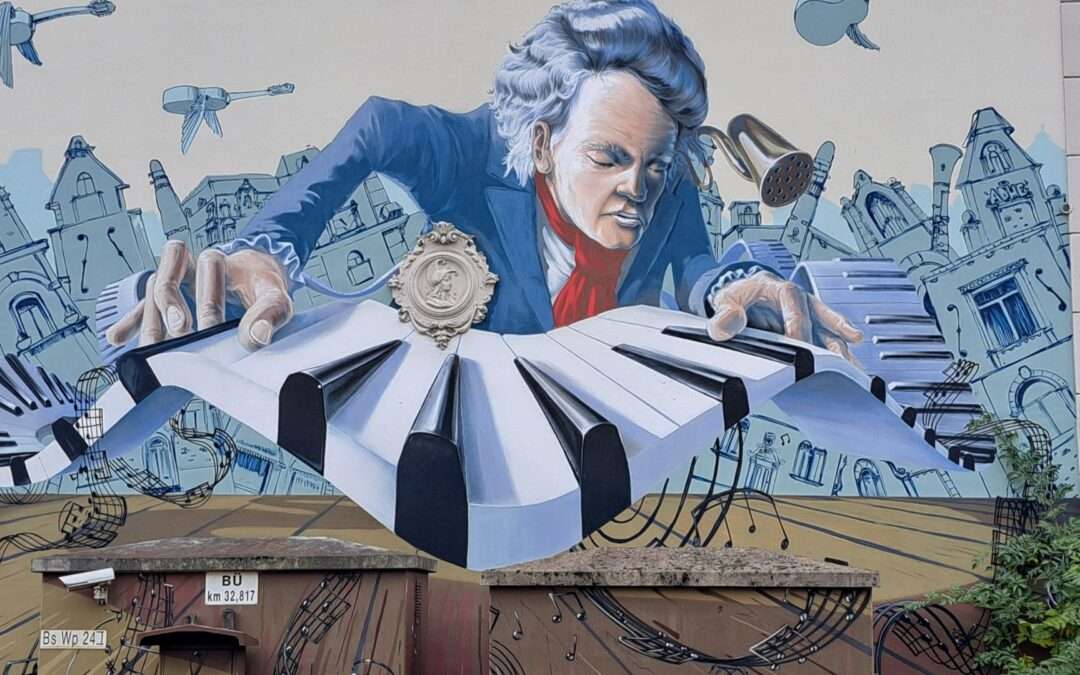

Auch an Wänden oder Stromkästen ist der große Komponist zu sehen: Die Hauswand der Bahnhofsmission ist mit Beethoven geschmückt. In der Kaiserstraße/Ecke Weberstraße kann über die Bahngleise eine weiteres Mural besichtigt werden. Selbst im Stadtteil Beuel sind zwei große Murals zu finden (Jubiläumsjahr: Streetart in Bonn würdigt Beethoven – meikemeilen –)

Auf dem Marktplatz findet man Konterfei und Geburtshaus auf Stromkästen – zu den Marktzeiten ist oft auch der Ludwigsgrill zu sehen.

von Gert Fischer | Okt., 2025 | berühmte Bonner, DE, Geschichte, Sehenswürdigkeiten

2025 feiert die „Fördergesellschaft für den Alten Friedhof Bonn e.V.“ ihr 50-jähriges Bestehen. Dazu gratulieren die Bonn Greeters herzlich! Mit seiner Arbeit leistet der Verein einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Pflege einer der bedeutendsten historischen Sehenswürdigkeiten Bonns.

Der heute so genannte „Alte Friedhof“ ist leicht zu übersehen. Von Mauern umgeben, liegt er eingeklemmt zwischen drei Hauptverkehrsstraßen und der Bahntrasse. Sein Eingang befindet sich am Anfang der Bornheimer Straße fast unmittelbar neben dem Stadthaus. Wer dieses Tor durchschreitet, betritt eine andere Welt. Im Schatten hoher Bäume ducken sich Gräber aus vergangenen Zeiten. Verwitterte Grabsteine und verrostete schmiedeeiserne Kreuze prägen das Bild. Einige stehen schief. So manche Grabstätte wird offensichtlich nicht mehr gepflegt, ist überwuchert. Der Verkehrslärm tritt zurück, und Vogelgezwitscher dominiert. Kein Wunder, dass hier hin und wieder Spielfilme ihre Kulisse finden. Da werden dann die Nebelmaschinen angeworfen, und unheimliche Gestalten schreiten durch die Nacht. Das Geratter der Eisenbahn wird natürlich ausgeblendet.

Der heute so genannte „Alte Friedhof“ ist leicht zu übersehen. Von Mauern umgeben, liegt er eingeklemmt zwischen drei Hauptverkehrsstraßen und der Bahntrasse. Sein Eingang befindet sich am Anfang der Bornheimer Straße fast unmittelbar neben dem Stadthaus. Wer dieses Tor durchschreitet, betritt eine andere Welt. Im Schatten hoher Bäume ducken sich Gräber aus vergangenen Zeiten. Verwitterte Grabsteine und verrostete schmiedeeiserne Kreuze prägen das Bild. Einige stehen schief. So manche Grabstätte wird offensichtlich nicht mehr gepflegt, ist überwuchert. Der Verkehrslärm tritt zurück, und Vogelgezwitscher dominiert. Kein Wunder, dass hier hin und wieder Spielfilme ihre Kulisse finden. Da werden dann die Nebelmaschinen angeworfen, und unheimliche Gestalten schreiten durch die Nacht. Das Geratter der Eisenbahn wird natürlich ausgeblendet.

Den Friedhof gibt es seit 1715. Damals lag er unmittelbar außerhalb der Stadtbefestigung. Seinen bis heute dreieckigen Grundriss verdankt er der Straßengabelung, in die Kurfürst Joseph Clemens – eher bekannt als der Bauherr des Bonner Stadtschlosses, der heutigen Universität – ihn hat legen lassen. Er war zunächst für Soldaten, Fremde und arme Leute vorgesehen; jenen Personenkreis also, dessen Familien nicht über Grabstätten auf den innerstädtischen Kirchhöfen verfügten. 1787 stieg er dann zum einzigen Friedhof der Stadt auf: Kurfürst Max Franz ließ die Pfarrkirchhöfe schließen und machte ihn zum „allgemeinen Begräbnisplatz“. Dahinter stand die Erkenntnis, dass von den überbelegten Kirchhöfen eine Gesundheitsgefahr für die Stadtbevölkerung ausging. In dieser Hinsicht war Bonn seiner Zeit voraus. In den meisten anderen rheinischen Städten wurden solche Maßnahmen erst während der französischen Herrschaft nach 1794 angeordnet.

Seine Funktion als „der“ Bonner Friedhof hat der Alte Friedhof bis zu seiner Schließung im Jahr 1884 behalten. Ab diesem Zeitpunkt durften nur noch Beerdigungen stattfinden, wenn die Familie bereits über eine Grabstätte auf dem Gelände verfügte, denn es gab keine Erweiterungflächen mehr. Die Bebauung war von allen Seiten an den Friedhof herangerückt.

Hier ist nicht der Ort, um im Einzelnen auf wichtige Grabstätten einzugehen. Eine Informationstafel am Eingang und die Internetseite der Fördergesellschaft liefern Pläne und eine detaillierte Übersicht. Da gibt es viel mehr zu entdecken als die Gräber von Beethovens Mutter, von Clara und Robert Schumann, Barthold Georg Niebuhr oder Ernst Moritz Arndt, denn der Alte Friedhof ist ein Spiegel der Geschichte des bürgerlichen Bonn im 19. Jahrhundert. Neben den Grablegen bekannter und unbekannter Bonner Familien spielen die Ruhestätten der Professoren der Universität eine große Rolle. Dieser Teil des Friedhofsregisters liest sich wie ein „Who is Who“ der damaligen deutschen Gelehrtenwelt. Über die ganze Anlage verteilt finden wir auch Spuren der für die Sozialgeschichte der Stadt wichtigen britischen Kolonie. Ein wenig versteckt liegen die Gräber von französischen Soldaten aus dem Krieg von 1870/71. Dazu kommt die kunsthistorische Dimension. Ein Rundgang ist immer auch eine Reise durch die repräsentative Begräbniskultur des 19. Jahrhunderts. Besonders wichtig auch die Friedhofskapelle – im 13. Jahrhundert als Kapelle der Deutschordenskommende von Ramersdorf entstanden und in den 1840er Jahren als ein frühes Beispiel von Denkmalschutz nach hier transloziert – und das ehemalige Marktkreuz des mittelalterlichen Marktes von Dietkirchen im Bonner Norden.

Zu den Kostbarkeiten des Alten Friedhofs gehört auch der Baumbestand, der teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hier werden Probleme sichtbar: An manchen Stellen konkurrieren Denkmal- und Naturschutz, denn die Baumwurzeln bedrohen historische Grabstätten. Nirgendwo wird das deutlicher als am Grab von Ernst Moritz Arndt, wo die von ihm selbst vor vor fast 200 Jahren gepflanzte Eiche dabei ist, die Grabsteine umzustürzen.

Zu den Kostbarkeiten des Alten Friedhofs gehört auch der Baumbestand, der teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hier werden Probleme sichtbar: An manchen Stellen konkurrieren Denkmal- und Naturschutz, denn die Baumwurzeln bedrohen historische Grabstätten. Nirgendwo wird das deutlicher als am Grab von Ernst Moritz Arndt, wo die von ihm selbst vor vor fast 200 Jahren gepflanzte Eiche dabei ist, die Grabsteine umzustürzen.

Eine anderes Problem besteht darin, dass die Mehrzahl der Grabstätten nicht mehr belegt wird. Die Familien sind ausgestorben oder beerdigen ihre Mitglieder mittlerweile woanders. Damit ist die Zeit so gut wie stehengeblieben. Für die Stadt ist das eine große Herausforderung, denn sie kann zwar die Anlage als Ganzes bewahren, hat aber nicht die Mittel, um außer den Ehrengräbern die zahllosen nicht mehr genutzten Gräber zu pflegen, geschweige denn, die Grabsteine zu erhalten. Andererseits verbietet sich ein „Abräumen“ nach Auslaufen der Liegezeiten, wie es auf normalen Friedhöfen üblich ist, wegen der historischen Bedeutung des Ortes und wegen des bestehenden Denkmalschutzes. Zur Auflösung dieses Dilemmas trägt die Fördergesellschaft bei. Sie kümmert sich nicht zuletzt um die Restaurierung von historisch oder kunsthistorisch bedeutsamen Gräbern.

Eine andere Möglichkeit sind die durch den Verein vermittelten „Grabpatenschaften“. Dabei übernehmen die Paten die Pflege eines herrenlosen Grabes bis hin zur Restaurierung des Grabsteins und erwerben damit das Recht von der Stadt Bonn, sich am Tag X in diesem Grab bestatten zu lassen. Dass man bei einem solchen Handel zustimmt, unter einem fremden Grabstein zu liegen und sich auf ein bescheidenes Steinkissen mit dem eigenen Namen zu beschränken, mag nicht jedermanns Sache sein. Und manche halten es auch für morbide, wenn jemand das eigene Grab schon zu Lebzeiten pflegt. Meine Frau und ich finden es jedoch irgendwie beruhigend zu wissen, wo wir einmal landen werden – wenn nichts dazwischen kommt.

von Annette Bohlen | Sep., 2025 | Architektur, Bonner Viertel, DE, Geschichte, Sehenswürdigkeiten

Baujahr 1957 und in Nierenform, gefliester Sockel und ein breites Überdach: ein (Kult-)Kiosk mitten im UN- bzw ehemaligen Regierungsviertel in Bonn.

In diesem Viertel, etwas abseits von der Innenstadt, gab es noch nie viele Geschäfte oder Lokale, in Regierungszeiten eine kleine Ladenzeile fürs Nötigste. Aber die wichtigsten Zeitungen gab es am Kiosk von Jürgen Rasche, dem nach seiner Mutter langjährigen Besitzer, wo sich die damalige Politprominenz wie Joschka Fischer und Norbert Blüm, Angestellte der umliegenden Bundesinstitutionen und Journalisten auch zu einem Kaffee oder einer Bratwurst trafen. In diesem Regierungsviertel waren die Wege zu Büros und Sitzungen oder in den Plenarsaal zu Fuß oder per Fahrrad kurz, gerne traf man sich noch zum persönlichen Austausch mangels anderer Möglichkeiten im Presseclub, in der Villa Dahm oder in der kleinen Bar unter dem Ersatzplenarsaal am Rheinufer. Oder – wie gesagt – auf einen kleinen Informationsaustausch am Büdchen.

-

Mit der Verlagerung der Hauptstadt nach Berlin im Jahr 1999 verlor das Bundesbüdchen zunächst an Bedeutung und musste schließlich dem Neubau des WCCB weichen (World Conference Center Bonn). Immerhin rettete der Denkmalschutz das edle Büdchen, es wurde auf einem Speditionshof eingelagert. Es blieb für die Bonner Bevölkerung ein Symbol für die Blütezeit der Stadt als Regierungssitz, daher konnte ein engagierter Förderverein schließlich die Restaurierung finanzieren und wir freuen uns heute über dieses Relikt aus Regierungszeiten, nun neben dem World Conference Center, wo Brötchen, Kuchen und mehr verkauft werden.

von Matthias Uhl | Juli, 2025 | Bonner Viertel, DE, Kunst, Sehenswürdigkeiten

Jetzt ist die Kirschblütensaison vorbei! Vergänglich wie jedes Jahr! Schade! Einige Greets habe ich durchgeführt auch mit Freunden und der kompletten Familie! „Satt sehen“ konnte ich mich nicht.

Also jetzt einfach ein Jahr abwarten bis zu nächsten Blüte? Ich meine: „Nein, ganz sicher nicht!“

Ich lebe seit Jahrzehnten mit Familie in diesem lebendigen Teil von Bonn und ich bleibe! Okay der Begriff „Altstadt“ ist irreführend !

Klar: Historisch „Nordstadt“, okay.! Als Bewohner erinnere ich mich gut an die Zeit vor der Altstadtsanierung Mitte der 80er Jahre. Beliebt war das Viertel nicht. Welch eine positive Entwicklung!

Klar: Historisch „Nordstadt“, okay.! Als Bewohner erinnere ich mich gut an die Zeit vor der Altstadtsanierung Mitte der 80er Jahre. Beliebt war das Viertel nicht. Welch eine positive Entwicklung!

Ich schlenderte gerne durch die kleinen Straßen mit ihren interessanten Geschäften. Wo früher Autos parkten befindet sich heute Außengastronomie!

Ich mag die vielfältigen Möglichkeiten zum Ausgehen für Menschen aller Altersgruppen und Einstellungen. Familien mit Kindern sind zahlreich und beleben das Viertel. Bevorzugt wird hier eindeutig das Fahrrad.

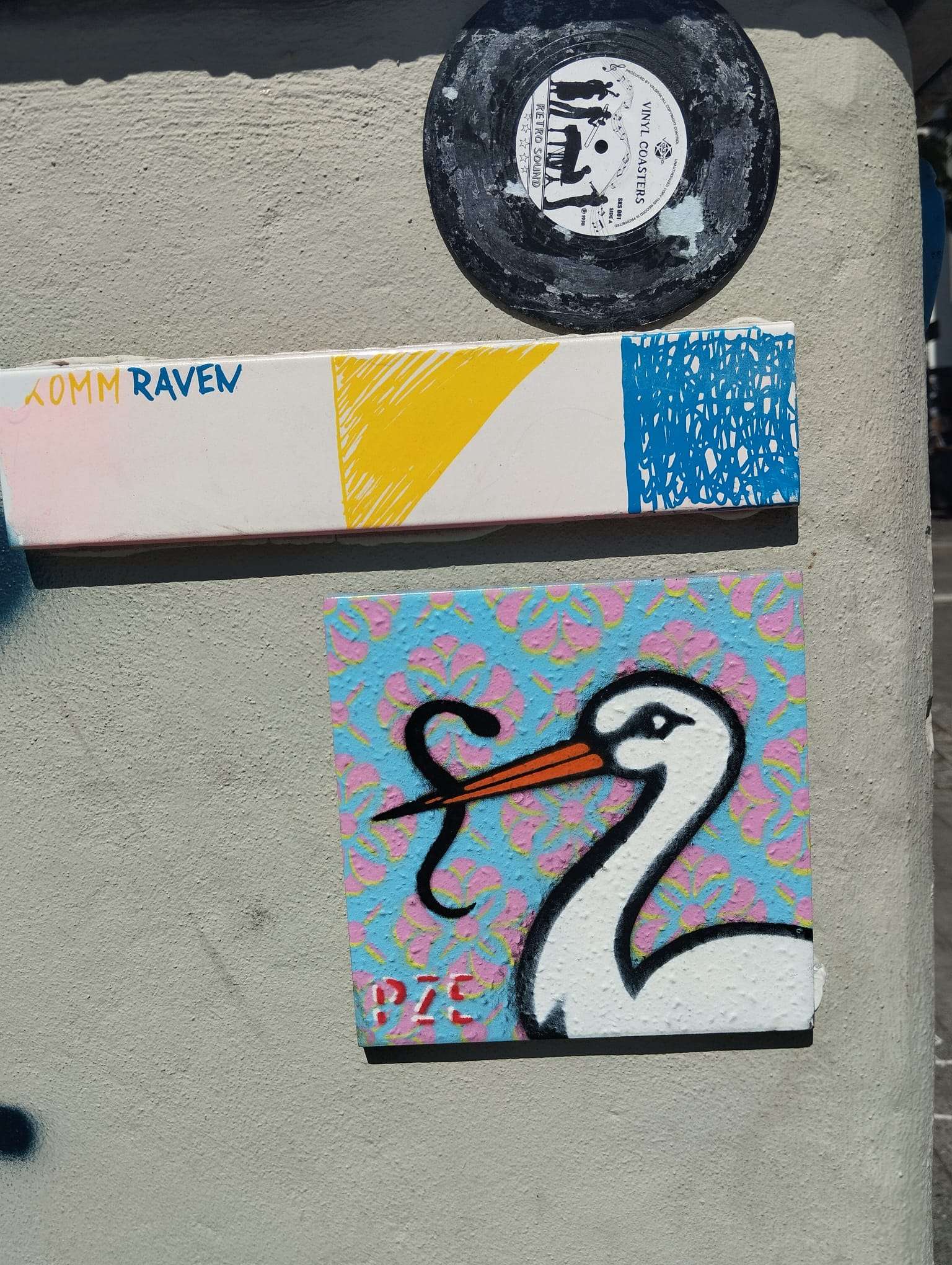

Erwähnt sei hier auch die vielfältige Streetart-Szene. Kölner, Bonner, aber auch weltweit bekannte Künstler findet man im Veedel, wenn auch oft nur auf den „zweiten Blick“!

Das Museum „August Macke Haus“, der Bonner Kunstverein, Ateliers und ganz wichtig der Karneval wären sicher einen zusätzlichen Beitrag wert.

Aber wie der Bönnsche (Bonner) sagt: „Jetzt iss ett ewer och joot! Jenoch jeschwaad !“ (Jetzt ist es aber auch gut! Genug geredet!)

Maat et joot (Macht es gut)

von Helga Stark | Juni, 2025 | DE, Musik, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen

Die meisten Menschen denken bei Bonn an Beethoven und klassische Musik, aber Bonn hat auch ein sehr großes Angebot für andere Musikrichtungen.

Schon in den 60er und 70er Jahren war Bonn ein Hotspot für Musik und damals trat sogar die zu dieser Zeit noch unbekannte Band Queen im Club Underground auf. Auch andere Bands machten diesen Musikclub groß. Auch wenn das Underground nach nur 3 Jahren schließen musste und andere sog. Beatclubs auch nicht überlebt haben, so ist der Spirit dieser Zeit noch heute in der Stadt zu spüren.

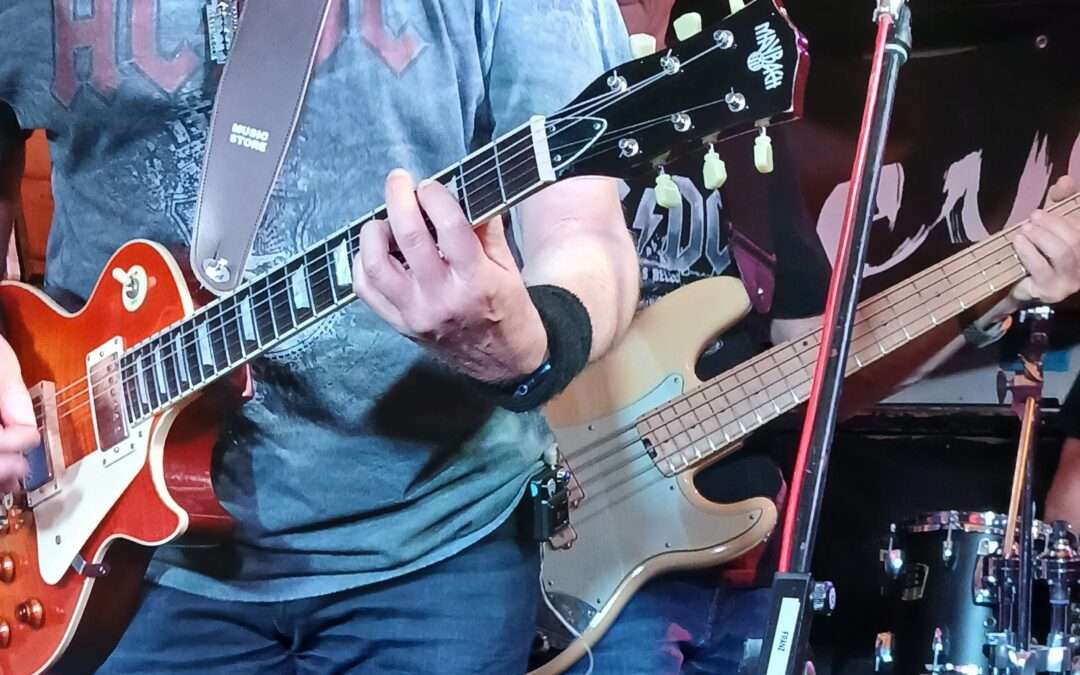

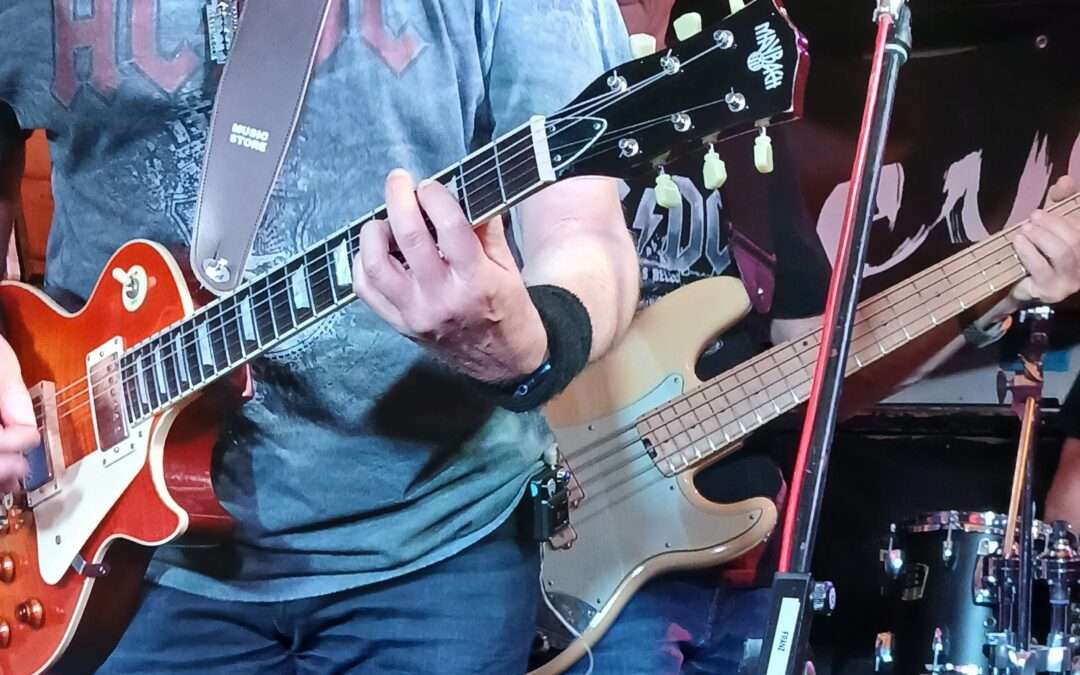

Bonn hat zahlreiche Kneipen, in denen Livebands auftreten (z.B. Kater 26, Session, Namenlos, Mausefalle 33 1/3….u.v.m.). Im Session gibt es jeden Donnerstag eine Jam Session mit lokalen Blues Musikern, die absolut nicht zu verachten ist! Immer öfters finden sich auch Musikperformances auf Kleinkunstbühnen wie der Rheinbühne oder dem Pantheon.

Ein besonderes Highlight in Bonn-Endenich ist die Harmonie. In dieser Location im Stil einer Music Hall gibt es von September bis Mai Live Auftritte von Interpreten diverser Stilrichtungen. Wer mag, kann mal hier nachsehen. Selbst der WDR Rockpalast macht noch heute Konzertaufzeichnungen in diesem tollen Saal, in dem Fotos an den Wänden zeigen, welche Musikgrößen schon hier gespielt haben.

Die Outdoor Musik Saison startet generell Anfang Mai mit „Rhein in Flammen“. Dann sorgen mehrere Bühnen dafür, dass vom Hardrocker bis zum Liebhaber von kölscher Musik alle zum Zuge kommen und das natürlich kostenlos und draußen, wie so vieles in Bonn.

Zu den Musikevents, die fester Bestandteil des Bonner Sommers sind, gehören auch die Konzerte im Biergarten des Parkrestaurant Rheinaue, wo von Mitte Juli bis Ende August fast täglich Coverbands auftreten und sonntags gibt es Latin. Mehr dazu hier.

Zu den Musikevents, die fester Bestandteil des Bonner Sommers sind, gehören auch die Konzerte im Biergarten des Parkrestaurant Rheinaue, wo von Mitte Juli bis Ende August fast täglich Coverbands auftreten und sonntags gibt es Latin. Mehr dazu hier.

Im Bonner Stadtgarten gibt es sehr diverse musikalische Angebote im August.

Im August darf sich die jüngere Generation auf das zweitägige Green Juice Festival freuen mit Indie, Pop, Rock und einem bunten Beiprogramm

Bei Jeck im Sunnesching sieht man dann mitten im Sommer Menschen in Karnevalskostümen durch Bonn ziehen.

Die Musikgrößen finden sich im Kunstrasen ein. Von BAP (ausverkauft) bis Lynnard Skynnard und Deichkind gibt es wirklich sehr hochklassige Konzerte.

In Bad Godesberg sollte man sich „Musik im Park“ sowie die Musik unter der Zeder nicht entgehen lassen.

In Beuel geben sich bei „Musik auf der Treppe“ etablierte Musiker und Nachwuchskünstler die Ehre.

Bonn hat in jeder Ecke Musik und die Stadtverwaltung hat sogar einen Beauftragten für Rock und Pop! Diese Liste ist sicherlich nicht vollständig und geprägt vom Alter und Musikgeschmack der Autorin 🙂 Also, Musikliebhaber kommen in Bonn auf Ihre Kosten und warum nicht mal ein Konzert mit einem Greet verbinden?

Karneval, da sie Aufruhr fürchteten. Nach dem Ende der Besatzung wurde aber wieder gefeiert, und zwar in den Uniformen, die die Franzosen hinterlassen hatten. Man machte sich damit lustig über die Besatzer, später auch über die preußischen Besatzer. Ein Überbleibsel ist der ‚Stippeföttche‘, ein Tanz, bei dem Männer mit Säbel und Gewehr (in dem allerdings Blumen stecken) ihre Hinterteile aneinander ‚wibbeln‘.

Karneval, da sie Aufruhr fürchteten. Nach dem Ende der Besatzung wurde aber wieder gefeiert, und zwar in den Uniformen, die die Franzosen hinterlassen hatten. Man machte sich damit lustig über die Besatzer, später auch über die preußischen Besatzer. Ein Überbleibsel ist der ‚Stippeföttche‘, ein Tanz, bei dem Männer mit Säbel und Gewehr (in dem allerdings Blumen stecken) ihre Hinterteile aneinander ‚wibbeln‘. Männern die Krawatten ab und übernehmen symbolisch die Macht. Dieser Brauch wurde vor 201 Jahren, im Jahr 1824, von den Beueler Wäscherinnen eingeführt. Damals brachten die Männer per Schiff die frisch gewaschene Wäsche nach Köln bekamen dafür das Geld, das sie häufig auch im Karneval verprassten. 1824 reichte es den Wäscherinnen und sie beschlossen, hart durchzugreifen. Sie trafen sich zum Kaffeeklatsch und gründeten das Alte Beueler Damenkomitee 1824 e. V. Seitdem wird in Beuel traditionell das Rathaus gestürmt und es findet der Weiberfastnachtszug statt.

Männern die Krawatten ab und übernehmen symbolisch die Macht. Dieser Brauch wurde vor 201 Jahren, im Jahr 1824, von den Beueler Wäscherinnen eingeführt. Damals brachten die Männer per Schiff die frisch gewaschene Wäsche nach Köln bekamen dafür das Geld, das sie häufig auch im Karneval verprassten. 1824 reichte es den Wäscherinnen und sie beschlossen, hart durchzugreifen. Sie trafen sich zum Kaffeeklatsch und gründeten das Alte Beueler Damenkomitee 1824 e. V. Seitdem wird in Beuel traditionell das Rathaus gestürmt und es findet der Weiberfastnachtszug statt. Stunden lang ziehen geschmückte Wagen, Fußgruppen und Musikvereine durch die Innenstadt und die Nordstadt. An der Zugstrecke stehen Tausende von Menschen und sammeln ‚Kamelle‘ und ‚Strüssje‘, also Bonbons und Blumensträuße. Für alle, die noch nie dabei waren: nehmt genügend Beutel für die Süßigkeiten mit.

Stunden lang ziehen geschmückte Wagen, Fußgruppen und Musikvereine durch die Innenstadt und die Nordstadt. An der Zugstrecke stehen Tausende von Menschen und sammeln ‚Kamelle‘ und ‚Strüssje‘, also Bonbons und Blumensträuße. Für alle, die noch nie dabei waren: nehmt genügend Beutel für die Süßigkeiten mit. Es lohnt sich auch als Nicht-Bonnerin oder Nicht- Bonner in jedem Fall, sich auf das Abenteuer Karneval einzulassen.

Es lohnt sich auch als Nicht-Bonnerin oder Nicht- Bonner in jedem Fall, sich auf das Abenteuer Karneval einzulassen.

Manchmal sind auch selbstgemachte Beethoven-Figuren zu finden: ein Beispiel sitzt im Schaufenster vom Modehaus Maas gegenüber dem Beethovenhaus.

Manchmal sind auch selbstgemachte Beethoven-Figuren zu finden: ein Beispiel sitzt im Schaufenster vom Modehaus Maas gegenüber dem Beethovenhaus.

sser 1784 aus dem 2. Stock gerettet) ein, ein Pult errichtet, dessen Arbeitsfläche Ziehharmonika ähnlich in die Höhe und in ein geöffnetes Fenster übergeht. Aus diesem Fenster hatte Beethoven Blick auf den Rhein, die Beueler Seite und das Siebengebirge. Als Freiheitssymbol sitzt ein Vogel im Fenster. Ein Kinderstuhl vor dem Pult symbolisiert den heutigen Blick auf den Meister.

sser 1784 aus dem 2. Stock gerettet) ein, ein Pult errichtet, dessen Arbeitsfläche Ziehharmonika ähnlich in die Höhe und in ein geöffnetes Fenster übergeht. Aus diesem Fenster hatte Beethoven Blick auf den Rhein, die Beueler Seite und das Siebengebirge. Als Freiheitssymbol sitzt ein Vogel im Fenster. Ein Kinderstuhl vor dem Pult symbolisiert den heutigen Blick auf den Meister. Vor der

Vor der

Der heute so genannte „Alte Friedhof“ ist leicht zu übersehen. Von Mauern umgeben, liegt er eingeklemmt zwischen drei Hauptverkehrsstraßen und der Bahntrasse. Sein Eingang befindet sich am Anfang der Bornheimer Straße fast unmittelbar neben dem Stadthaus. Wer dieses Tor durchschreitet, betritt eine andere Welt. Im Schatten hoher Bäume ducken sich Gräber aus vergangenen Zeiten. Verwitterte Grabsteine und verrostete schmiedeeiserne Kreuze prägen das Bild. Einige stehen schief. So manche Grabstätte wird offensichtlich nicht mehr gepflegt, ist überwuchert. Der Verkehrslärm tritt zurück, und Vogelgezwitscher dominiert. Kein Wunder, dass hier hin und wieder Spielfilme ihre Kulisse finden. Da werden dann die Nebelmaschinen angeworfen, und unheimliche Gestalten schreiten durch die Nacht. Das Geratter der Eisenbahn wird natürlich ausgeblendet.

Der heute so genannte „Alte Friedhof“ ist leicht zu übersehen. Von Mauern umgeben, liegt er eingeklemmt zwischen drei Hauptverkehrsstraßen und der Bahntrasse. Sein Eingang befindet sich am Anfang der Bornheimer Straße fast unmittelbar neben dem Stadthaus. Wer dieses Tor durchschreitet, betritt eine andere Welt. Im Schatten hoher Bäume ducken sich Gräber aus vergangenen Zeiten. Verwitterte Grabsteine und verrostete schmiedeeiserne Kreuze prägen das Bild. Einige stehen schief. So manche Grabstätte wird offensichtlich nicht mehr gepflegt, ist überwuchert. Der Verkehrslärm tritt zurück, und Vogelgezwitscher dominiert. Kein Wunder, dass hier hin und wieder Spielfilme ihre Kulisse finden. Da werden dann die Nebelmaschinen angeworfen, und unheimliche Gestalten schreiten durch die Nacht. Das Geratter der Eisenbahn wird natürlich ausgeblendet.

Zu den Kostbarkeiten des Alten Friedhofs gehört auch der Baumbestand, der teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hier werden Probleme sichtbar: An manchen Stellen konkurrieren Denkmal- und Naturschutz, denn die Baumwurzeln bedrohen historische Grabstätten. Nirgendwo wird das deutlicher als am Grab von Ernst Moritz Arndt, wo die von ihm selbst vor vor fast 200 Jahren gepflanzte Eiche dabei ist, die Grabsteine umzustürzen.

Zu den Kostbarkeiten des Alten Friedhofs gehört auch der Baumbestand, der teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hier werden Probleme sichtbar: An manchen Stellen konkurrieren Denkmal- und Naturschutz, denn die Baumwurzeln bedrohen historische Grabstätten. Nirgendwo wird das deutlicher als am Grab von Ernst Moritz Arndt, wo die von ihm selbst vor vor fast 200 Jahren gepflanzte Eiche dabei ist, die Grabsteine umzustürzen.

Klar: Historisch „Nordstadt“, okay.! Als Bewohner erinnere ich mich gut an die Zeit vor der Altstadtsanierung Mitte der 80er Jahre. Beliebt war das Viertel nicht. Welch eine positive Entwicklung!

Klar: Historisch „Nordstadt“, okay.! Als Bewohner erinnere ich mich gut an die Zeit vor der Altstadtsanierung Mitte der 80er Jahre. Beliebt war das Viertel nicht. Welch eine positive Entwicklung!

Zu den Musikevents, die fester Bestandteil des Bonner Sommers sind, gehören auch die Konzerte im Biergarten des Parkrestaurant Rheinaue, wo von Mitte Juli bis Ende August fast täglich Coverbands auftreten und sonntags gibt es Latin. Mehr dazu

Zu den Musikevents, die fester Bestandteil des Bonner Sommers sind, gehören auch die Konzerte im Biergarten des Parkrestaurant Rheinaue, wo von Mitte Juli bis Ende August fast täglich Coverbands auftreten und sonntags gibt es Latin. Mehr dazu

Neueste Kommentare