von Gert Fischer | Okt., 2025 | berühmte Bonner, DE, Geschichte, Sehenswürdigkeiten

2025 feiert die „Fördergesellschaft für den Alten Friedhof Bonn e.V.“ ihr 50-jähriges Bestehen. Dazu gratulieren die Bonn Greeters herzlich! Mit seiner Arbeit leistet der Verein einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Pflege einer der bedeutendsten historischen Sehenswürdigkeiten Bonns.

Der heute so genannte „Alte Friedhof“ ist leicht zu übersehen. Von Mauern umgeben, liegt er eingeklemmt zwischen drei Hauptverkehrsstraßen und der Bahntrasse. Sein Eingang befindet sich am Anfang der Bornheimer Straße fast unmittelbar neben dem Stadthaus. Wer dieses Tor durchschreitet, betritt eine andere Welt. Im Schatten hoher Bäume ducken sich Gräber aus vergangenen Zeiten. Verwitterte Grabsteine und verrostete schmiedeeiserne Kreuze prägen das Bild. Einige stehen schief. So manche Grabstätte wird offensichtlich nicht mehr gepflegt, ist überwuchert. Der Verkehrslärm tritt zurück, und Vogelgezwitscher dominiert. Kein Wunder, dass hier hin und wieder Spielfilme ihre Kulisse finden. Da werden dann die Nebelmaschinen angeworfen, und unheimliche Gestalten schreiten durch die Nacht. Das Geratter der Eisenbahn wird natürlich ausgeblendet.

Der heute so genannte „Alte Friedhof“ ist leicht zu übersehen. Von Mauern umgeben, liegt er eingeklemmt zwischen drei Hauptverkehrsstraßen und der Bahntrasse. Sein Eingang befindet sich am Anfang der Bornheimer Straße fast unmittelbar neben dem Stadthaus. Wer dieses Tor durchschreitet, betritt eine andere Welt. Im Schatten hoher Bäume ducken sich Gräber aus vergangenen Zeiten. Verwitterte Grabsteine und verrostete schmiedeeiserne Kreuze prägen das Bild. Einige stehen schief. So manche Grabstätte wird offensichtlich nicht mehr gepflegt, ist überwuchert. Der Verkehrslärm tritt zurück, und Vogelgezwitscher dominiert. Kein Wunder, dass hier hin und wieder Spielfilme ihre Kulisse finden. Da werden dann die Nebelmaschinen angeworfen, und unheimliche Gestalten schreiten durch die Nacht. Das Geratter der Eisenbahn wird natürlich ausgeblendet.

Den Friedhof gibt es seit 1715. Damals lag er unmittelbar außerhalb der Stadtbefestigung. Seinen bis heute dreieckigen Grundriss verdankt er der Straßengabelung, in die Kurfürst Joseph Clemens – eher bekannt als der Bauherr des Bonner Stadtschlosses, der heutigen Universität – ihn hat legen lassen. Er war zunächst für Soldaten, Fremde und arme Leute vorgesehen; jenen Personenkreis also, dessen Familien nicht über Grabstätten auf den innerstädtischen Kirchhöfen verfügten. 1787 stieg er dann zum einzigen Friedhof der Stadt auf: Kurfürst Max Franz ließ die Pfarrkirchhöfe schließen und machte ihn zum „allgemeinen Begräbnisplatz“. Dahinter stand die Erkenntnis, dass von den überbelegten Kirchhöfen eine Gesundheitsgefahr für die Stadtbevölkerung ausging. In dieser Hinsicht war Bonn seiner Zeit voraus. In den meisten anderen rheinischen Städten wurden solche Maßnahmen erst während der französischen Herrschaft nach 1794 angeordnet.

Seine Funktion als „der“ Bonner Friedhof hat der Alte Friedhof bis zu seiner Schließung im Jahr 1884 behalten. Ab diesem Zeitpunkt durften nur noch Beerdigungen stattfinden, wenn die Familie bereits über eine Grabstätte auf dem Gelände verfügte, denn es gab keine Erweiterungflächen mehr. Die Bebauung war von allen Seiten an den Friedhof herangerückt.

Hier ist nicht der Ort, um im Einzelnen auf wichtige Grabstätten einzugehen. Eine Informationstafel am Eingang und die Internetseite der Fördergesellschaft liefern Pläne und eine detaillierte Übersicht. Da gibt es viel mehr zu entdecken als die Gräber von Beethovens Mutter, von Clara und Robert Schumann, Barthold Georg Niebuhr oder Ernst Moritz Arndt, denn der Alte Friedhof ist ein Spiegel der Geschichte des bürgerlichen Bonn im 19. Jahrhundert. Neben den Grablegen bekannter und unbekannter Bonner Familien spielen die Ruhestätten der Professoren der Universität eine große Rolle. Dieser Teil des Friedhofsregisters liest sich wie ein „Who is Who“ der damaligen deutschen Gelehrtenwelt. Über die ganze Anlage verteilt finden wir auch Spuren der für die Sozialgeschichte der Stadt wichtigen britischen Kolonie. Ein wenig versteckt liegen die Gräber von französischen Soldaten aus dem Krieg von 1870/71. Dazu kommt die kunsthistorische Dimension. Ein Rundgang ist immer auch eine Reise durch die repräsentative Begräbniskultur des 19. Jahrhunderts. Besonders wichtig auch die Friedhofskapelle – im 13. Jahrhundert als Kapelle der Deutschordenskommende von Ramersdorf entstanden und in den 1840er Jahren als ein frühes Beispiel von Denkmalschutz nach hier transloziert – und das ehemalige Marktkreuz des mittelalterlichen Marktes von Dietkirchen im Bonner Norden.

Zu den Kostbarkeiten des Alten Friedhofs gehört auch der Baumbestand, der teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hier werden Probleme sichtbar: An manchen Stellen konkurrieren Denkmal- und Naturschutz, denn die Baumwurzeln bedrohen historische Grabstätten. Nirgendwo wird das deutlicher als am Grab von Ernst Moritz Arndt, wo die von ihm selbst vor vor fast 200 Jahren gepflanzte Eiche dabei ist, die Grabsteine umzustürzen.

Zu den Kostbarkeiten des Alten Friedhofs gehört auch der Baumbestand, der teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hier werden Probleme sichtbar: An manchen Stellen konkurrieren Denkmal- und Naturschutz, denn die Baumwurzeln bedrohen historische Grabstätten. Nirgendwo wird das deutlicher als am Grab von Ernst Moritz Arndt, wo die von ihm selbst vor vor fast 200 Jahren gepflanzte Eiche dabei ist, die Grabsteine umzustürzen.

Eine anderes Problem besteht darin, dass die Mehrzahl der Grabstätten nicht mehr belegt wird. Die Familien sind ausgestorben oder beerdigen ihre Mitglieder mittlerweile woanders. Damit ist die Zeit so gut wie stehengeblieben. Für die Stadt ist das eine große Herausforderung, denn sie kann zwar die Anlage als Ganzes bewahren, hat aber nicht die Mittel, um außer den Ehrengräbern die zahllosen nicht mehr genutzten Gräber zu pflegen, geschweige denn, die Grabsteine zu erhalten. Andererseits verbietet sich ein „Abräumen“ nach Auslaufen der Liegezeiten, wie es auf normalen Friedhöfen üblich ist, wegen der historischen Bedeutung des Ortes und wegen des bestehenden Denkmalschutzes. Zur Auflösung dieses Dilemmas trägt die Fördergesellschaft bei. Sie kümmert sich nicht zuletzt um die Restaurierung von historisch oder kunsthistorisch bedeutsamen Gräbern.

Eine andere Möglichkeit sind die durch den Verein vermittelten „Grabpatenschaften“. Dabei übernehmen die Paten die Pflege eines herrenlosen Grabes bis hin zur Restaurierung des Grabsteins und erwerben damit das Recht von der Stadt Bonn, sich am Tag X in diesem Grab bestatten zu lassen. Dass man bei einem solchen Handel zustimmt, unter einem fremden Grabstein zu liegen und sich auf ein bescheidenes Steinkissen mit dem eigenen Namen zu beschränken, mag nicht jedermanns Sache sein. Und manche halten es auch für morbide, wenn jemand das eigene Grab schon zu Lebzeiten pflegt. Meine Frau und ich finden es jedoch irgendwie beruhigend zu wissen, wo wir einmal landen werden – wenn nichts dazwischen kommt.

von Gert Fischer | Aug., 2025 | berühmte Bonner, DE, Geschichte, Musik

Heutzutage sind die „Beethovenfeste“ fast Routine. Sie finden jährlich statt. Es gibt eine stabile Finanzierung (Über die Jahre 1993 bis 1998 decken wir den Mantel karitativen Schweigens.), eine frühzeitig planende Intendanz und eine feste Verankerung in der Stadtgesellschaft. Beim ersten Beethovenfest im Jahr 1845 war das alles ganz anders.

-

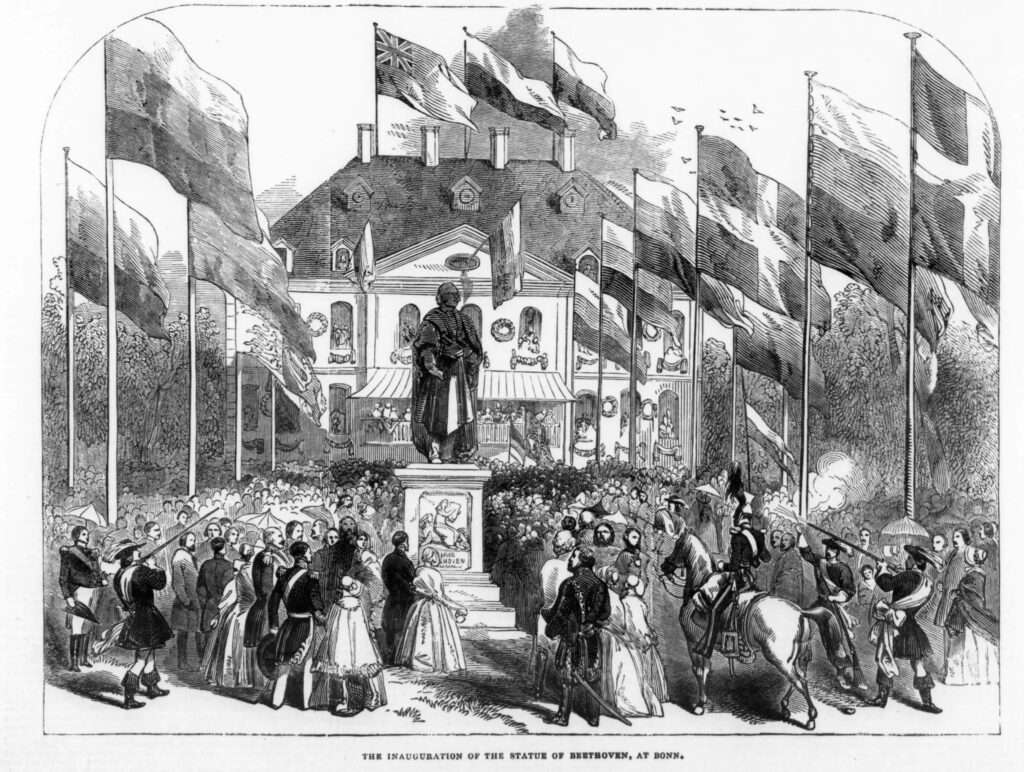

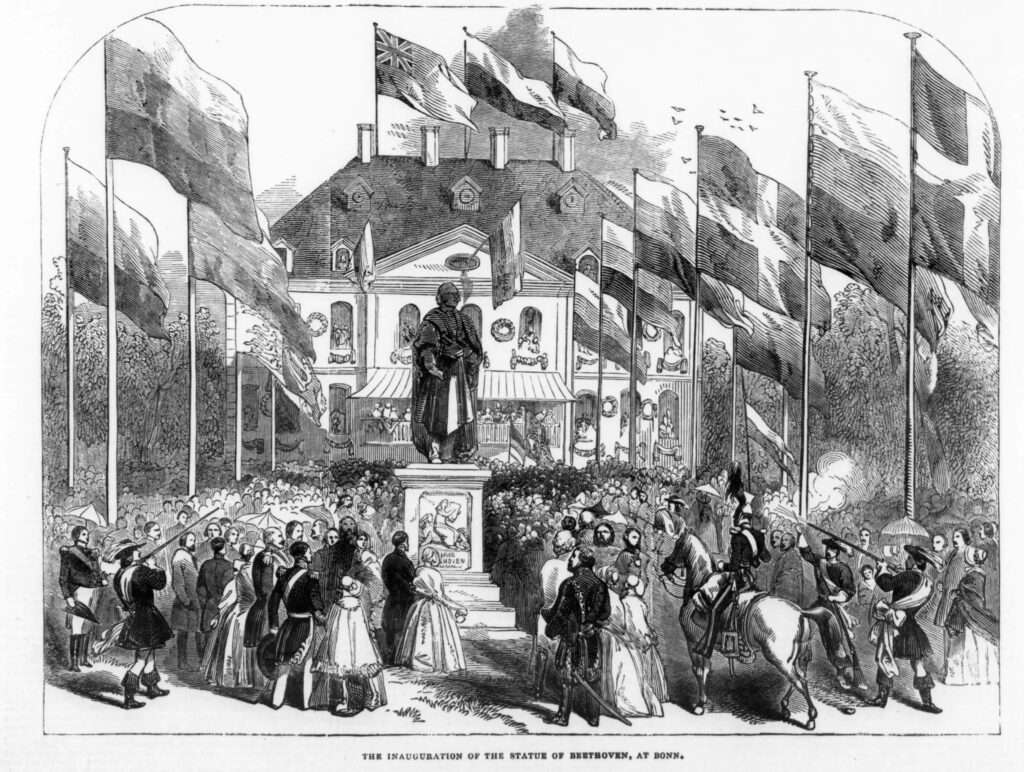

Anlass für die Feierlichkeiten war nicht nur der 75. Geburtstag des 1827 verstorbenen Meisters, sondern vor allem die Einweihung des Beethoven-Denkmals des Dresdner Bildhauers Ernst Hähnel auf dem Münsterplatz. Alles ging auf eine, wie wir heute sagen würden, „bürgerschaftliche Initiative“ zurück. An ihrer Spitze stand anfangs mit August Wilhelm Schlegel einer der Großen der deutschen Gelehrtenwelt. Sein Nachfolger war eine weniger gute Wahl. Heinrich Carl Breidenstein, der „Musikdirektor“ der Universität, war zwar ein ausgewiesener Fachmann aber ein schwieriger Charakter. In der Bonner Stadtgesellschaft war er stets umstritten und wurde auch aufgrund seiner Begeisterung für moderne Musik (außer Beethoven verehrte er Liszt und Berlioz) offen angefeindet. Seiner Aufgabe, in einer kleinen Stadt (Bonn hatte damals noch keine 20.000 Einwohner.) ohne Infrastruktur und Erfahrung ein Musikfest mit hunderten von Gästen zu organisieren, war er schlicht nicht gewachsen. Verkompliziert wurde die Sache noch dadurch, dass sich während der Vorbereitungen herausstellte, dass König Friedrich Wilhelm IV. und als sein Gast Queen Victoria ihre Aufwartung machen wollten. Die Unterstützung von Franz Liszt, die schon gebraucht worden war, um die Finanzierung des Denkmals zu stemmen, war eine zweischneidige Angelegenheit. Liszts Verbindungen waren hilfreich, sein überbordendes Selbstbewusstsein war es nicht. Er polarisierte und forderte Kritik geradezu heraus.

Anlass für die Feierlichkeiten war nicht nur der 75. Geburtstag des 1827 verstorbenen Meisters, sondern vor allem die Einweihung des Beethoven-Denkmals des Dresdner Bildhauers Ernst Hähnel auf dem Münsterplatz. Alles ging auf eine, wie wir heute sagen würden, „bürgerschaftliche Initiative“ zurück. An ihrer Spitze stand anfangs mit August Wilhelm Schlegel einer der Großen der deutschen Gelehrtenwelt. Sein Nachfolger war eine weniger gute Wahl. Heinrich Carl Breidenstein, der „Musikdirektor“ der Universität, war zwar ein ausgewiesener Fachmann aber ein schwieriger Charakter. In der Bonner Stadtgesellschaft war er stets umstritten und wurde auch aufgrund seiner Begeisterung für moderne Musik (außer Beethoven verehrte er Liszt und Berlioz) offen angefeindet. Seiner Aufgabe, in einer kleinen Stadt (Bonn hatte damals noch keine 20.000 Einwohner.) ohne Infrastruktur und Erfahrung ein Musikfest mit hunderten von Gästen zu organisieren, war er schlicht nicht gewachsen. Verkompliziert wurde die Sache noch dadurch, dass sich während der Vorbereitungen herausstellte, dass König Friedrich Wilhelm IV. und als sein Gast Queen Victoria ihre Aufwartung machen wollten. Die Unterstützung von Franz Liszt, die schon gebraucht worden war, um die Finanzierung des Denkmals zu stemmen, war eine zweischneidige Angelegenheit. Liszts Verbindungen waren hilfreich, sein überbordendes Selbstbewusstsein war es nicht. Er polarisierte und forderte Kritik geradezu heraus.

Als Liszt einige Wochen vor dem Fest, in dem er neben dem kurhessischen Hofkapellmeister Louis Spohr als Dirigent wirken sollte, in Bonn eintraf, drückte er den Dingen sofort seinen Stempel auf. Die von Breidenstein als Konzertsaal ins Auge gefasste Reitbahn der Husaren vor der nördlichen Stadtmauer – nach einer zeitgenössischen Quelle eine „stinkende Hütte“ – lehnte er rundheraus ab. Als Ergebnis ist das vielleicht größte Wunder der ansonsten an Wundern nicht gerade reichen Bonner Baugeschichte zu verzeichnen: In weniger als zwei Wochen errichtete eine Arbeitsgemeinschaft von Bonner Schreinern mit Unterstützung des Kölner Dombaumeisters Zwirner eine hölzerne Festhalle in den „Raess‘schen Gärten“. Wir kennen diesen Bereich heute als den Parkplatz im Viktoriakarrée. Bei einer Höhe von etwa 7 m maß das Gebäude rund 62 × 23 m. Wie die Zeitgenossen auf diesen nur gut 1.400 qm eine Kapazität von bis zu 3000 Besuchern plus Orchester und Chor errechneten, will sich uns heutzutage allerdings nicht erschließen. Das „Bayernzelt“ auf Pützchens Markt braucht für solche Größenordnungen mehr als 2.000 qm. Jedenfalls sollen die Konzerte von jeweils um die 2000 Menschen besucht worden sein. Die Halle wurde übrigens wenige Wochen nach Ende des Festes auf Abbruch verkauft. Der Wunsch des Korrespondenten der „Leipziger illustrirten Zeitung“ blieb somit unerfüllt. Noch Ende September hatte er der Halle ein langes Leben als Musikort und nicht als „Narrhalle“ gewünscht. Ein wenig erinnert das an die aktuellen Diskussionen um die Nutzung der heutigen Beethovenhalle.

Als Liszt einige Wochen vor dem Fest, in dem er neben dem kurhessischen Hofkapellmeister Louis Spohr als Dirigent wirken sollte, in Bonn eintraf, drückte er den Dingen sofort seinen Stempel auf. Die von Breidenstein als Konzertsaal ins Auge gefasste Reitbahn der Husaren vor der nördlichen Stadtmauer – nach einer zeitgenössischen Quelle eine „stinkende Hütte“ – lehnte er rundheraus ab. Als Ergebnis ist das vielleicht größte Wunder der ansonsten an Wundern nicht gerade reichen Bonner Baugeschichte zu verzeichnen: In weniger als zwei Wochen errichtete eine Arbeitsgemeinschaft von Bonner Schreinern mit Unterstützung des Kölner Dombaumeisters Zwirner eine hölzerne Festhalle in den „Raess‘schen Gärten“. Wir kennen diesen Bereich heute als den Parkplatz im Viktoriakarrée. Bei einer Höhe von etwa 7 m maß das Gebäude rund 62 × 23 m. Wie die Zeitgenossen auf diesen nur gut 1.400 qm eine Kapazität von bis zu 3000 Besuchern plus Orchester und Chor errechneten, will sich uns heutzutage allerdings nicht erschließen. Das „Bayernzelt“ auf Pützchens Markt braucht für solche Größenordnungen mehr als 2.000 qm. Jedenfalls sollen die Konzerte von jeweils um die 2000 Menschen besucht worden sein. Die Halle wurde übrigens wenige Wochen nach Ende des Festes auf Abbruch verkauft. Der Wunsch des Korrespondenten der „Leipziger illustrirten Zeitung“ blieb somit unerfüllt. Noch Ende September hatte er der Halle ein langes Leben als Musikort und nicht als „Narrhalle“ gewünscht. Ein wenig erinnert das an die aktuellen Diskussionen um die Nutzung der heutigen Beethovenhalle.

Nicht zuletzt Liszt war es zu verdanken, dass sich am Vorabend der Feierlichkeiten hunderte auswärtige Gäste in Bonn versammelt hatten. Neben den Beethoven-Enthusiasten – unter ihnen viele Engländer und eine größere Gruppe von Franzosen mit Hector Berlioz an der Spitze – kam auch Liszts persönlicher Fanclub (überwiegend Damen, die ihm fast bis zur Hysterie gewogen waren). Dazu zählte das „It-Girl“ ihrer Generation, die Tänzerin und Skandalnudel Lola Montez. Wie nah sie in diesem Tagen dem Maestro stand, war offensichtlich.

Der Start des Festes war nicht schlecht. Das Eröffnungskonzert am Abend des 10. August unter dem Dirigat von Louis Spohr brachte Die Neunte und die Missa Solemnis zu Gehör. Sogar die kritischen Kritiker waren zufrieden – obwohl Spohr zugab, er habe die Missa gar nicht gekannt und sie sich in einem Crash-Kurs kurz vor dem Konzert aneignen müssen. Am nächsten Tag war sozusagen Ruhetag. Das Programm beschränkte sich darauf, ein „Dampfboot“ auf den Namen Ludwig van Beethoven zu taufen und mit ihm eine Tagestour nach Nonnenwerth zu unternehmen. Bei dieser und manch anderer Gelegenheiten hielten die Bonner die Hand auf. Die auswärtigen Gäste fanden das unüblich, und sogar der einheimische Gottfried Kinkel klagte über die um sich greifende, Geschäftstüchtigkeit und das ausufernde Merchandising.

Der wesentliche Anlass für das Fest, die Enthüllung des Denkmals am 12. August, stand nicht mehr unter einem guten Stern. Nach einem Hochamt im Münster, bei dem Berlioz über eine Absperrung flanken musste, um seinen Sitz zu erreichen, versammelte man sich dicht gedrängt auf dem Münsterplatz. Ehe die Hoheiten, aus Brühl kommend, auf den Balkon des Fürstenbergschen Palais, der heutigen Post, erschienen, dauerte es eineinhalb Stunden. Der von Breidenstein komponierte und „von einem Männerchor abgeschriene“ Festgesang wurde ebenso vom Winde verweht wie seine zu leise vorgetragene Rede. Die Enthüllung selbst war dann allerdings nicht der „Skandal“, von dem so mancher Nachgeborene wissen will. Königin Victoria vermerkt in ihrem Tagebuch lediglich, dass es unglücklich gewesen sei, dass man die Statue nur von der Rückseite habe sehen können. Nicht sie, sondern König Friedrich Wilhelm IV. war es, der seine Überraschung, nur für seine unmittelbaren Nachbarn hörbar, zum Ausdruck brachte. Der neben ihm stehende Alexander von Humboldt machte mit seiner Antwort die Angelegenheit zur bekanntesten Anekdote der Bonner Stadtgeschichte: „Majestät wollen berücksichtigen, dass Beethoven auch zu Lebzeiten ein grober Kerl war.“

Der Abschlusstag war der 13. und in der Tat ein Unglückstag. Das große morgendliche „Künstlerkonzert“ begann mit einstündiger Verspätung, obwohl der König darum gebeten hatte, ohne ihn und seine Gäste anzufangen. Der Egomane Liszt zögerte den Beginn dennoch hinaus, weil er seine eigens komponierte Kantate nicht ohne royale Begleitung dirigieren wollte. Das war nicht durchzuhalten, aber wie das Unglück es wollte, kamen die hohen Gäste in dem Moment, in dem das Stück beendet war. Also ließ der Maestro von vorne beginnen. Das restliche Publikum war „not amused“. Nach einigen weiteren Programmpunkten mussten sich die Fürsten nach Köln begeben, um den Dom zu besichtigen. Man war wieder unter sich und hatte noch zwei Stunden Musik zu gewärtigen. Als die Zeit für’s Mittagessen kam, verließen die meisten Zuhörer den Saal („Zu viel der Qual !“). Das Konzert dauerte noch bis halb zwei.

Der Tiefpunkt wurde am Abend beim Festbankett im „Hotel zum goldenen Stern“ am Markt erreicht. Trotz vieler Trinksprüche würdigte Liszt die französische Delegation nicht. Das führte zu Tumulten. Die anwesenden Damen flüchteten. Nur Lola Montez blieb und tanzte auf dem Tisch. Liszt musste sie in ihrem Hotelzimmer einschließen, dessen Mobiliar sie prompt zertrümmerte.

Bei den Beethovenfesten unserer Tage geht es gesitteter zu. An 1845 erinnert nur noch das ikonische Denkmal auf dem Münsterplatz. Und das ist vielleicht auch gut so.

von Gert Fischer | Mai, 2025 | berühmte Bonner, DE, Geschichte

Sieht man von den heute scheinbar unvermeidlichen Lokalkrimis und einigen autobiographisch geprägten Sonderfällen ab, kommt Bonn als Romanschauplatz kaum vor. Das gilt auch für seine Hauptstadtjahre. Von den wenigen Romanen, die die Politik der „Bonner Republik“ zum Thema haben, genügt allein Wolfgang Koeppens „Das Treibhaus“ als Schlüsselroman der jungen Bundesrepublik höchsten literarischen Ansprüchen. Außerhalb Deutschlands ist er leider kaum bekannt.

Damit hat Bonn in der Weltliteratur nur ein einziges Eckchen. Geschaffen hat es ihm John Le Carré (eigentlich David John Moore Cornwell, 1931-2020) in seinem 1968 erschienenen Roman „A Small Town in Germany“ (dt. „Eine kleine Stadt in Deutschland“). Der Autor des „Spions, der aus der Kälte kam“ und literarische Vater von George Smiley wird in Deutschland meist der Trivialliteratur zugeordnet. Im englischen Sprachraum gilt er, zu Recht, als einer der bedeutendsten Autoren der jüngeren Vergangenheit.

„A Small Town in Germany“ gehört zu den weniger bekannten Büchern Le Carrés. Das mag daran liegen, dass es – anders als die meisten seiner Werke der sechziger und siebziger Jahre – nicht um das Thema des Kalten Krieges kreist und ohne den Anti-Bond George Smiley auskommt. Die Handlung ist vielmehr in die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland eingebettet und damit einem internationalen Publikum weniger zugänglich als der weltumspannende Ost-West-Konflikt. Sie spielt ausschließlich in Bonn und seiner näheren Umgebung. Dabei greift Le Carré auf Erfahrungen zurück, die er selbst gemacht hat. Von 1961 bis 1963 war er – damals noch nicht ausschließlich Schriftsteller – vom britischen Auslandsgeheimdienst in Deutschland stationiert; zeitweise under cover als Zweiter Sekretär in der britischen Botschaft in Bonn.

„A Small Town in Germany“ gehört zu den weniger bekannten Büchern Le Carrés. Das mag daran liegen, dass es – anders als die meisten seiner Werke der sechziger und siebziger Jahre – nicht um das Thema des Kalten Krieges kreist und ohne den Anti-Bond George Smiley auskommt. Die Handlung ist vielmehr in die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland eingebettet und damit einem internationalen Publikum weniger zugänglich als der weltumspannende Ost-West-Konflikt. Sie spielt ausschließlich in Bonn und seiner näheren Umgebung. Dabei greift Le Carré auf Erfahrungen zurück, die er selbst gemacht hat. Von 1961 bis 1963 war er – damals noch nicht ausschließlich Schriftsteller – vom britischen Auslandsgeheimdienst in Deutschland stationiert; zeitweise under cover als Zweiter Sekretär in der britischen Botschaft in Bonn.

Die Handlung spielt, wie Le Carré einmal an anderer Stelle bemerkt hat, vom Erscheinungsjahr des Buches aus gesehen in einer „nahen Zukunft“ – schaut man genau hin: im Mai 1970. Das politische Panorama, das den Hintergrund bildet, ist düster. Le Carré setzt es aus Elementen zusammen, die die Innenpolitik der Bundesrepublik in den sechziger Jahren mit geprägt haben, fügt Erfundenes und Zugespitztes bei und lässt eine unschöne Dystopie entstehen: Nach wie vor regiert die Große Koalition. Die oppositionelle FDP ist von zwielichtigen Gestalten mit Wurzeln in der NS-Zeit unterwandert. Es besteht eine mächtige politische Allianz zwischen der Studentenbewegung und einem, heute würden wir sagen, Rechtspopulisten. Ziel ihres Hasses ist Großbritannien. Im Bundestag wird immer noch über die Notstandsgesetze debattiert, eine Amnestie für Nazi-Verbrecher tritt in Kraft, und in Brüssel laufen die Beitrittsverhandlungen zwischen der EWG und Großbritannien schlecht. Das Land steht am Rande großer Unruhen.

In dieser Lage kommt ein Troubleshooter aus London nach Bonn. Dort ist ein nachgeordneter Mitarbeiter der Botschaft verschwunden, anscheinend untergetaucht. Spionageverdacht steht im Raum. Alan Turner soll die Sache aufklären. Während einiger Wochen im Mai durchleuchtet er die Abläufe in der Botschaft, deckt die z.T. schmutzigen Geheimnisse des Personals auf und kommt dem Gesuchten, seinem Charakter und seinen Motiven immer näher. Dieser Gesuchte ist, wenn man so will, der eigentliche Protagonist des Romans. Dennoch begegnet er dem Leser so gut wie nicht – nur je einmal kurz am Anfang und am Ende des Buches. So viel sei verraten: Es geht überhaupt nicht gut aus.

Le Carrés Bild von Bonn ist genauso düster wie die Handlung. Es beginnt mit dem Wetter – obwohl Mai, ist es durchgängig diesig und feucht. Wärme will nicht aufkommen, und vieles spielt in der Nacht. Le Carré nimmt eine Atmosphäre vorweg, wie sie später J.K. Rowlings Dementoren verbreiten werden. Die Stadt ist eng und kleinkariert – genauso wie die Republik, die sie geboren hat. Dieses Bild ist zusätzlich mit all jenen Vorurteilen dekoriert, die dem Bonner Lokalpatrioten immer schon weh getan haben: Es regnet, oder die Schranken sind zu; das Nachtleben findet in Köln statt; Bonn wurde Hauptstadt, weil Adenauer das wollte; es ist Wartesaal für Berlin usw.. Das zwinkernde Auge, mit dem diese Sprüche in Bonn gerne begleitet wurden, fehlt völlig. Der Autor meint es bitter ernst. Dazu erfindet er noch eigene Gemeinheiten. So sind in Bonn sogar die Fliegen verbeamtet.

Eingewoben in diese Buchkulisse sind viele detailgenaue Beschreibungen. Sie reichen von Universität und Bahnhof über das Rathaus und die (2004 der Telekom geopferte) britische Botschaft bis hin zu den Diplomatensiedlungen in Plittersdorf und Bad Godesberg. Der Protagonist wohnt am Hang des Petersberges, und die Verkehrsprobleme werden genau beobachtet. Wer den Roman unter diesem Aspekt liest, mag verfolgen, wie Le Carré die Stadtgeographie und auch einzelne Gebäude so verändert, dass sie den Notwendigkeiten der Romanhandlung angepasst werden. Und natürlich beschreibt er die Gebäude und Strukturen, wie er sie aus den frühen sechziger Jahren in Erinnerung hat. Sie entsprechen dem Bonn des Jahres 1970 nicht mehr; und schon garnicht dem unserer Tage. Eine solche Spurensuche macht Spaß!

Warum Bonn bei seinem einzigen Auftritt in der Weltliteratur so negativ daherkommt, muss offen bleiben. Das mag damit zu tun haben, dass Le Carré schlechte Erinnerungen an seine Bonner Zeit hatte. Und natürlich ist es auch dem düsteren Sujet geschuldet. Tröstend mag sein, dass er in seinen Büchern eigentlich alle Schauplätze von ihrer hässlichen Seite zeigt. Und vielleicht steckt ja auch ein winziges Körnchen Wahrheit in seinem Bonn.

von Gert Fischer | Mai, 2025 | Architektur, DE, Geschichte

Wer auf der Bonner Rheinpromenade spazieren geht, der hat die Augen meist auf den Fluss und die Sehenswürdigkeiten am Horizont gerichtet: auf Siebengebirge, Regierungsviertel oder die Schwarzrheindorfer Doppelkirche zum Beispiel. Dabei lohnt bei der Anlegestelle der „Köln-Düsseldorfer“ ein Blick nach rechts. Am unteren Ende der Vogtsgasse liegt hier im Schatten der Stützmauer des historischen Seminars ein kleiner Bildstock. Er erinnert an die Gertrudiskapelle, die wenige Meter entfernt gestanden hat und die heute fast in Vergessenheit geraten ist. Sie wurde wie die gesamte Bonner Altstadt durch den Luftangriff vom 18. Oktober 1944 zerstört. Was von ihr übrig war, versank -buchstäblich- in den Trümmern. Denn die Schuttberge der Innenstadt wurden kurz nach dem Krieg dafür verwendet, den Bereich zwischen Belderberg und Rheinufer um mehrere Meter aufzuschütten. Auf dem, was früher einmal das „Rheinviertel“ war, entstanden uncharmante Neubauten der Fünfzigerjahre.

Gewidmet war die Kapelle der Heiligen Gertrud von Nivelles, die in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts gelebt hat. Als Schutzheilige verfügte sie über ein sehr breites Portfolio. Angerufen wurde sie gegen Ratten- und Mäuseplagen (daher auch die Mäuse als ihr Attribut), sie galt als Beschützerin von Reisenden, Pilgern und Schiffern, der Gärtner, der Spinnerinnen und sogar der Katzen. Außerdem wird ihr historisch belegtes Engagement in der Krankenpflege und für die Bildung von Mädchen und Frauen bis heute erinnert.

Gewidmet war die Kapelle der Heiligen Gertrud von Nivelles, die in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts gelebt hat. Als Schutzheilige verfügte sie über ein sehr breites Portfolio. Angerufen wurde sie gegen Ratten- und Mäuseplagen (daher auch die Mäuse als ihr Attribut), sie galt als Beschützerin von Reisenden, Pilgern und Schiffern, der Gärtner, der Spinnerinnen und sogar der Katzen. Außerdem wird ihr historisch belegtes Engagement in der Krankenpflege und für die Bildung von Mädchen und Frauen bis heute erinnert.

Diese vielfältigen Anknüpfungspunkte dürften es gewesen sein, die eine eher unwahrscheinliche Koalition zusammengeführt haben: Der „Schiffer-Verein Beuel 1862“, das Bonner Frauenmuseum und der Bonner Travestiekünstler Curt Delander haben gemeinsam dafür gesorgt, dass der Bildstock zur Erinnerung an die Kapelle entstand. Aufgemauert wurde er aus Ziegeln der untergegangenen Altstadt und aus Steinen der von deutschen Bomben zerstörten Stiftskirche Sankt Gertrud in Nivelles (Belgien). Damit ist er zusätzlich ein kleines Mahnmal für den Frieden, und er erinnert auch daran, dass versöhnte Feinde im Mittelalter die „St.-Gertruden-Minne“ tranken.

Das 1944 zerstörte Gebäude war kein architektonisches Kleinod und hatte auch keine große sakrale Bedeutung mehr. Es war ein einfacher einschiffiger Saalbau aus dem 15. Jahrhundert mit bescheidener Ausstattung. Ursprünglich lag er unmittelbar hinter der Stadtmauer neben der „Gierpforte“, deren Namen sich aus „Gertrud“ ableiten lässt. Einen freien Blick auf den Rhein gab es auch nach Abriss der Mauer im 19. Jahrhundert nicht. Ein Hotelbau zwischen Ufer und Kapelle sorgte dafür, dass die Hinterhofsituation erhalten blieb. Die Pfarrkirche des Viertels war St. Remigius auf dem heutigen Remigiusplatz, die Gertrudiskapelle nur noch Filiale. Ihre Hauptnutzer waren lange die örtlichen Schiffer und ihre Bruderschaft. Dieses Aschenputteldasein mag erklären, warum sich gegen den Abbruch des Kirchleins kaum Widerspruch erhob.

Das 1944 zerstörte Gebäude war kein architektonisches Kleinod und hatte auch keine große sakrale Bedeutung mehr. Es war ein einfacher einschiffiger Saalbau aus dem 15. Jahrhundert mit bescheidener Ausstattung. Ursprünglich lag er unmittelbar hinter der Stadtmauer neben der „Gierpforte“, deren Namen sich aus „Gertrud“ ableiten lässt. Einen freien Blick auf den Rhein gab es auch nach Abriss der Mauer im 19. Jahrhundert nicht. Ein Hotelbau zwischen Ufer und Kapelle sorgte dafür, dass die Hinterhofsituation erhalten blieb. Die Pfarrkirche des Viertels war St. Remigius auf dem heutigen Remigiusplatz, die Gertrudiskapelle nur noch Filiale. Ihre Hauptnutzer waren lange die örtlichen Schiffer und ihre Bruderschaft. Dieses Aschenputteldasein mag erklären, warum sich gegen den Abbruch des Kirchleins kaum Widerspruch erhob.

Trotz ihres wenig ansehnliche Äußeren und ihrer zu diesem Zeitpunkt geringen Bedeutung galt die Gertrudiskapelle in der mündlichen Überlieferung des 19. Jahrhunderts als die nach dem Münster „vornehmste“ Kirche Bonns. Diese Aussage wollte schon damals nicht zu dem passen, was man über ihre Geschichte wusste: Ersterwähnung 1258, kleine Klause von Zisterzienserinnen, später vorläufiger Standort der Kapuziner und der Franziskaner-Rekollekten – jeweils ehe sie ihre großzügigen Kloster-Neubauten bezogen. Wieviel Wahrheit in mündlicher Überlieferung stecken kann, brachte 2010/11 eine archäologische Grabung mit sensationellen Ergebnissen ans Licht. Sie fand die Überreste von zwei Vorgängerbauten – der früheste aus dem 8. Jahrhundert und damit karolingisch und in etwa so alt wie die beiden ältesten innerstädtischen Pfarrkirchen St. Remigius und St. Martin. Sehr wahrscheinlich war schon diese erste Kapelle der Heiligen Gertrud gewidmet. Das lässt sich daraus ableiten, dass der Name genau wie Remigius und Martin in karolingischer Zeit für Kirchen oft Verwendung findet – kein Wunder, war die historische Gertrud doch eine der Vorzeigepersönlichkeiten aus der Ahnenreihe Karls des Großen.

Ob diese erste Gertrudiskapelle als Pfarrkirche entstanden ist, oder ob sie einen anderen Ursprung hat, wissen wir nicht. Jedenfalls muss sie bis Mitte des zwölften Jahrhunderts der geistliche Mittelpunkt eine recht ausgedehnten und auch archäologisch belegten Siedlung entlang des Rheins gewesen sein. Diese verlor im Verlauf des Mittelalters stark an Bedeutung und mit ihr die Kirche der Heiligen Gertrud. Heute ist der kleine Bildstock an der Vogtsgasse die letzte Brücke in diese Zeit.

von Gert Fischer | März, 2025 | DE, Geschichte, Sehenswürdigkeiten

Mit dem Alten Friedhof in der Innenstadt, dem Bad Godesberger Burgfriedhof und dem Poppelsdorfer Friedhof verfügt Bonn über drei aufgrund ihrer Bedeutung, ihres Ambientes oder ihrer Lage herausragende Begräbnisstätten. Nimmt man die noch erhaltenen und historisch weiter zurückreichenden dörflichen Kirchhöfe in einigen Stadtteilen dazu, so ist die Bonner Friedhofslandschaft fast schon eine Reise wert. Dieses historische Erbe überschattet die moderneren Anlagen.

Foto: A. Savin

So ist Bonns mit Abstand größter Friedhof, der Nordfriedhof an der Kölnstraße im heutigen Ortsteil Auerberg, vielleicht das Aschenputtel. 1884 als offizieller Nachfolger für den nicht mehr erweiterbaren Alten Friedhof eröffnet, hatte er schon einen denkbar schlechten Start. Das war vor allem dem Ort geschuldet. Mehr als drei Kilometer von der Bonner Innenstadt entfernt, lag er jenseits der Ringe am damals äußersten nördlichen Stadtrand. Einen Bahnanschluss erhielt er erst 1906, als die Rheinuferbahn ihren Betrieb aufnahm. In den ersten Jahrzehnten seines Bestehens lag er im freien Feld. Auf dem Weg dorthin passierte man die vor sich hin kokelnde Müllkippe im Bereich des heutigen Sportparks Nord, die Rheinische Provinzial-Irrenanstalt (heute LVR-Klinik Bonn), das Städtische Hilfshospital für Geisteskranke, Epileptiker und Trunksüchtige und das von der Bonner Armenverwaltung betriebene Waisenhaus und Erziehungsheim, das sich in Nachbarschaft zum neuen Friedhof an der Stelle des ehemaligen Leprosenhauses (Isolierstätte für ansteckende Kranke) befand. Und den Zeitgenossen war auch sicherlich noch bewusst, dass die Friedhofsfläche die frühere Richtstätte mit dem Galgen und den Schindanger, auf dem nicht mehr verwertbare Tierkörper entsorgt worden waren, umfasste. Es überrascht daher nicht, dass die damals so genannten „besseren Kreise“ sich woanders um Grabstätten bemühten. Nach 1905 wurde das auch offiziell möglich. Wer „westlich der Eisenbahn“ wohnte, konnte sich auf dem Friedhof des jüngst eingemeindeten Poppelsdorf bestatten lassen. Von dieser Möglichkeit machten die Bewohner der Süd- und der Weststadt reichlich Gebrauch. Der Nordfriedhof wurde so zum Friedhof für die Innenstadt und die Nordstadt. Entsprechend sind die Namen der hier bestatteten lokalgeschichtlich bedeutsamen Familien mit diesem Teil der Stadt verknüpft. Die Grablegen der Professoren und reichen Rentiers entstanden wie auch die vieler Bonner Honoratioren vor allem auf dem Poppelsdorfer Friedhof.

Dennoch hat der Nordfriedhof schrittweise seinen Platz in der Bonner Friedhofslandschaft gewonnen. Als Parkanlage vorbildlich gestaltet und seit 1913 auch mit einer fast kirchengroßen „Kapelle“ versehen, veränderte er sich zum Positiven. Seine dreimalige Erweiterung belegt, dass er dann doch zum Friedhof für Viele geworden ist. Das hat auch der teilweise rücksichtslose Umgang mit seiner historischen Substanz nicht verhindern können. So wurden in den 1960er Jahren bei der Verbreiterung des Hauptzugangs Grabmäler reihenweise abgeräumt, und auch das neoromanische Tor wurde abgebrochen. Im Resultat ist heute die Liste der unter Denkmalschutz stehenden bzw. „erhaltenswerten“ Grabmonumente im Vergleich zur Größe des Friedhofs kurz.

Ein besonderes Kapitel stellt der Charakter des Nordfriedhofs als Ehrenfriedhof dar. Die Anfänge dieser Entwicklung liegen im Ersten Weltkrieg. Heute sind hier nicht nur die deutschen Gefallenen und Bombentoten zweier Weltkriege begraben, sondern auch zahlreiche Zwangs- und Fremdarbeiter sowie Kriegsgefangene. Zunächst ein Ort lokalen Gedenkens, wurden Kriegsgräberstätte und Ehrenfriedhof 1980 zur zentralen „Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Kriegsopfer und die Opfer der Gewaltherrschaft“ (heute in Berlin in der Neuen Wache). Damals wurde die von Hans Schwippert – bekannt als Architekt der Umbauten der Pädagogischen Akademie zum Bundeshaus und des Palais Schaumburg zum Bundeskanzleramt – für diesen Zweck entworfene Bronzeplatte aus dem Hofgarten in den Nordfriedhof übertragen. Zu den peinlicheren Kapiteln der Bonner Stadtgeschichte gehört, dass sie 2017 gestohlen und durch eine Kopie in Sandstein ersetzt wurde.

Als relativ moderner Friedhof war der Nordfriedhof nicht katholisch konsekriert und auch nicht an historische Strukturen gebunden. Daher spiegelt er besser als viele ältere und durch den Denkmalschutz auf einen früheren Zustand festgelegte Anlagen die Entwicklungen, die das Bestattungswesen in der jüngeren Vergangenheit geprägt haben. So ist beispielsweise ein jesidischer Friedhof integriert. Es gibt Gräber, in denen nach griechisch-orthodoxem oder russisch-orthodoxem Ritus bestattet wurde, sowie einen Bereich für im Mutterleib oder bei der Geburt verstorbene Kinder. Und schon seit 1990 verfügt er über ein islamisches Gräberfeld.

Ein Spaziergang über den Nordfriedhof ist daher nicht ganz so interessant, wenn man sich für Kunst, historisch bedeutsame Grabstätten und berühmte Namen interessiert. Vielmehr ist er eine großzügig angelegte Parkanlage, der die Sozialstruktur der Bonner Innenstadt und des Bonner Nordens spiegelt. Dabei sind spannende Entdeckungen nicht ausgeschlossen. So findet man beispielsweise drei Gräber von Angehörigen der Religionsgemeinschaft der Sikh, die mit den britischen Besatzungstruppen nach dem ersten Weltkrieg nach Bonn gekommen waren. Oder auch das Grab des im Namen der islamischen Revolution im Iran 1992 in Bonn ermordeten Sängers und Entertainers Fereydun Farrochsad.

Darüberhinaus ist der Nordfriedhof von ökologischem Interesse. Er verfügt über bemerkenswerte Bäume und aufgrund seiner Größe über einen artenreichen Tier- und Pflanzenbestand. Die Stadt Bonn nutzt ihn mit Unterstützung des Rotary Clubs als Experimentierbereich für „Zukunftsbäume“ – als „Klimahain“.

Man würde sich wünschen, dass die inzwischen seit zwei Jahren andauernden Restaurierungsarbeiten an der Friedhofskapelle endlich abgeschlossen würden. Bis dahin finden die Trauerfeiern in einem unwürdigen Plastikzelt statt. Der Nordfriedhof ist dennoch einen Besuch wert!

Der heute so genannte „Alte Friedhof“ ist leicht zu übersehen. Von Mauern umgeben, liegt er eingeklemmt zwischen drei Hauptverkehrsstraßen und der Bahntrasse. Sein Eingang befindet sich am Anfang der Bornheimer Straße fast unmittelbar neben dem Stadthaus. Wer dieses Tor durchschreitet, betritt eine andere Welt. Im Schatten hoher Bäume ducken sich Gräber aus vergangenen Zeiten. Verwitterte Grabsteine und verrostete schmiedeeiserne Kreuze prägen das Bild. Einige stehen schief. So manche Grabstätte wird offensichtlich nicht mehr gepflegt, ist überwuchert. Der Verkehrslärm tritt zurück, und Vogelgezwitscher dominiert. Kein Wunder, dass hier hin und wieder Spielfilme ihre Kulisse finden. Da werden dann die Nebelmaschinen angeworfen, und unheimliche Gestalten schreiten durch die Nacht. Das Geratter der Eisenbahn wird natürlich ausgeblendet.

Der heute so genannte „Alte Friedhof“ ist leicht zu übersehen. Von Mauern umgeben, liegt er eingeklemmt zwischen drei Hauptverkehrsstraßen und der Bahntrasse. Sein Eingang befindet sich am Anfang der Bornheimer Straße fast unmittelbar neben dem Stadthaus. Wer dieses Tor durchschreitet, betritt eine andere Welt. Im Schatten hoher Bäume ducken sich Gräber aus vergangenen Zeiten. Verwitterte Grabsteine und verrostete schmiedeeiserne Kreuze prägen das Bild. Einige stehen schief. So manche Grabstätte wird offensichtlich nicht mehr gepflegt, ist überwuchert. Der Verkehrslärm tritt zurück, und Vogelgezwitscher dominiert. Kein Wunder, dass hier hin und wieder Spielfilme ihre Kulisse finden. Da werden dann die Nebelmaschinen angeworfen, und unheimliche Gestalten schreiten durch die Nacht. Das Geratter der Eisenbahn wird natürlich ausgeblendet. Zu den Kostbarkeiten des Alten Friedhofs gehört auch der Baumbestand, der teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hier werden Probleme sichtbar: An manchen Stellen konkurrieren Denkmal- und Naturschutz, denn die Baumwurzeln bedrohen historische Grabstätten. Nirgendwo wird das deutlicher als am Grab von Ernst Moritz Arndt, wo die von ihm selbst vor vor fast 200 Jahren gepflanzte Eiche dabei ist, die Grabsteine umzustürzen.

Zu den Kostbarkeiten des Alten Friedhofs gehört auch der Baumbestand, der teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hier werden Probleme sichtbar: An manchen Stellen konkurrieren Denkmal- und Naturschutz, denn die Baumwurzeln bedrohen historische Grabstätten. Nirgendwo wird das deutlicher als am Grab von Ernst Moritz Arndt, wo die von ihm selbst vor vor fast 200 Jahren gepflanzte Eiche dabei ist, die Grabsteine umzustürzen.

Anlass für die Feierlichkeiten war nicht nur der 75. Geburtstag des 1827 verstorbenen Meisters, sondern vor allem die Einweihung des Beethoven-Denkmals des Dresdner Bildhauers

Anlass für die Feierlichkeiten war nicht nur der 75. Geburtstag des 1827 verstorbenen Meisters, sondern vor allem die Einweihung des Beethoven-Denkmals des Dresdner Bildhauers  Als Liszt einige Wochen vor dem Fest, in dem er neben dem kurhessischen Hofkapellmeister Louis Spohr als Dirigent wirken sollte, in Bonn eintraf, drückte er den Dingen sofort seinen Stempel auf. Die von Breidenstein als Konzertsaal ins Auge gefasste Reitbahn der Husaren vor der nördlichen Stadtmauer – nach einer zeitgenössischen Quelle eine „stinkende Hütte“ – lehnte er rundheraus ab. Als Ergebnis ist das vielleicht größte Wunder der ansonsten an Wundern nicht gerade reichen Bonner Baugeschichte zu verzeichnen: In weniger als zwei Wochen errichtete eine Arbeitsgemeinschaft von Bonner Schreinern mit Unterstützung des Kölner Dombaumeisters Zwirner eine hölzerne Festhalle in den „Raess‘schen Gärten“. Wir kennen diesen Bereich heute als den Parkplatz im Viktoriakarrée. Bei einer Höhe von etwa 7 m maß das Gebäude rund 62 × 23 m. Wie die Zeitgenossen auf diesen nur gut 1.400 qm eine Kapazität von bis zu 3000 Besuchern plus Orchester und Chor errechneten, will sich uns heutzutage allerdings nicht erschließen. Das „Bayernzelt“ auf Pützchens Markt braucht für solche Größenordnungen mehr als 2.000 qm. Jedenfalls sollen die Konzerte von jeweils um die 2000 Menschen besucht worden sein. Die Halle wurde übrigens wenige Wochen nach Ende des Festes auf Abbruch verkauft. Der Wunsch des Korrespondenten der „Leipziger illustrirten Zeitung“ blieb somit unerfüllt. Noch Ende September hatte er der Halle ein langes Leben als Musikort und nicht als „Narrhalle“ gewünscht. Ein wenig erinnert das an die aktuellen Diskussionen um die Nutzung der heutigen Beethovenhalle.

Als Liszt einige Wochen vor dem Fest, in dem er neben dem kurhessischen Hofkapellmeister Louis Spohr als Dirigent wirken sollte, in Bonn eintraf, drückte er den Dingen sofort seinen Stempel auf. Die von Breidenstein als Konzertsaal ins Auge gefasste Reitbahn der Husaren vor der nördlichen Stadtmauer – nach einer zeitgenössischen Quelle eine „stinkende Hütte“ – lehnte er rundheraus ab. Als Ergebnis ist das vielleicht größte Wunder der ansonsten an Wundern nicht gerade reichen Bonner Baugeschichte zu verzeichnen: In weniger als zwei Wochen errichtete eine Arbeitsgemeinschaft von Bonner Schreinern mit Unterstützung des Kölner Dombaumeisters Zwirner eine hölzerne Festhalle in den „Raess‘schen Gärten“. Wir kennen diesen Bereich heute als den Parkplatz im Viktoriakarrée. Bei einer Höhe von etwa 7 m maß das Gebäude rund 62 × 23 m. Wie die Zeitgenossen auf diesen nur gut 1.400 qm eine Kapazität von bis zu 3000 Besuchern plus Orchester und Chor errechneten, will sich uns heutzutage allerdings nicht erschließen. Das „Bayernzelt“ auf Pützchens Markt braucht für solche Größenordnungen mehr als 2.000 qm. Jedenfalls sollen die Konzerte von jeweils um die 2000 Menschen besucht worden sein. Die Halle wurde übrigens wenige Wochen nach Ende des Festes auf Abbruch verkauft. Der Wunsch des Korrespondenten der „Leipziger illustrirten Zeitung“ blieb somit unerfüllt. Noch Ende September hatte er der Halle ein langes Leben als Musikort und nicht als „Narrhalle“ gewünscht. Ein wenig erinnert das an die aktuellen Diskussionen um die Nutzung der heutigen Beethovenhalle.

„A Small Town in Germany“ gehört zu den weniger bekannten Büchern Le Carrés. Das mag daran liegen, dass es – anders als die meisten seiner Werke der sechziger und siebziger Jahre – nicht um das Thema des Kalten Krieges kreist und ohne den Anti-Bond George Smiley auskommt. Die Handlung ist vielmehr in die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland eingebettet und damit einem internationalen Publikum weniger zugänglich als der weltumspannende Ost-West-Konflikt. Sie spielt ausschließlich in Bonn und seiner näheren Umgebung. Dabei greift Le Carré auf Erfahrungen zurück, die er selbst gemacht hat. Von 1961 bis 1963 war er – damals noch nicht ausschließlich Schriftsteller – vom britischen Auslandsgeheimdienst in Deutschland stationiert; zeitweise under cover als Zweiter Sekretär in der britischen Botschaft in Bonn.

„A Small Town in Germany“ gehört zu den weniger bekannten Büchern Le Carrés. Das mag daran liegen, dass es – anders als die meisten seiner Werke der sechziger und siebziger Jahre – nicht um das Thema des Kalten Krieges kreist und ohne den Anti-Bond George Smiley auskommt. Die Handlung ist vielmehr in die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland eingebettet und damit einem internationalen Publikum weniger zugänglich als der weltumspannende Ost-West-Konflikt. Sie spielt ausschließlich in Bonn und seiner näheren Umgebung. Dabei greift Le Carré auf Erfahrungen zurück, die er selbst gemacht hat. Von 1961 bis 1963 war er – damals noch nicht ausschließlich Schriftsteller – vom britischen Auslandsgeheimdienst in Deutschland stationiert; zeitweise under cover als Zweiter Sekretär in der britischen Botschaft in Bonn.

Gewidmet war die Kapelle der Heiligen Gertrud von Nivelles, die in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts gelebt hat. Als Schutzheilige verfügte sie über ein sehr breites Portfolio. Angerufen wurde sie gegen Ratten- und Mäuseplagen (daher auch die Mäuse als ihr Attribut), sie galt als Beschützerin von Reisenden, Pilgern und Schiffern, der Gärtner, der Spinnerinnen und sogar der Katzen. Außerdem wird ihr historisch belegtes Engagement in der Krankenpflege und für die Bildung von Mädchen und Frauen bis heute erinnert.

Gewidmet war die Kapelle der Heiligen Gertrud von Nivelles, die in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts gelebt hat. Als Schutzheilige verfügte sie über ein sehr breites Portfolio. Angerufen wurde sie gegen Ratten- und Mäuseplagen (daher auch die Mäuse als ihr Attribut), sie galt als Beschützerin von Reisenden, Pilgern und Schiffern, der Gärtner, der Spinnerinnen und sogar der Katzen. Außerdem wird ihr historisch belegtes Engagement in der Krankenpflege und für die Bildung von Mädchen und Frauen bis heute erinnert. Das 1944 zerstörte Gebäude war kein architektonisches Kleinod und hatte auch keine große sakrale Bedeutung mehr. Es war ein einfacher einschiffiger Saalbau aus dem 15. Jahrhundert mit bescheidener Ausstattung. Ursprünglich lag er unmittelbar hinter der Stadtmauer neben der „Gierpforte“, deren Namen sich aus „Gertrud“ ableiten lässt. Einen freien Blick auf den Rhein gab es auch nach Abriss der Mauer im 19. Jahrhundert nicht. Ein Hotelbau zwischen Ufer und Kapelle sorgte dafür, dass die Hinterhofsituation erhalten blieb. Die Pfarrkirche des Viertels war St. Remigius auf dem heutigen Remigiusplatz, die Gertrudiskapelle nur noch Filiale. Ihre Hauptnutzer waren lange die örtlichen Schiffer und ihre Bruderschaft. Dieses Aschenputteldasein mag erklären, warum sich gegen den Abbruch des Kirchleins kaum Widerspruch erhob.

Das 1944 zerstörte Gebäude war kein architektonisches Kleinod und hatte auch keine große sakrale Bedeutung mehr. Es war ein einfacher einschiffiger Saalbau aus dem 15. Jahrhundert mit bescheidener Ausstattung. Ursprünglich lag er unmittelbar hinter der Stadtmauer neben der „Gierpforte“, deren Namen sich aus „Gertrud“ ableiten lässt. Einen freien Blick auf den Rhein gab es auch nach Abriss der Mauer im 19. Jahrhundert nicht. Ein Hotelbau zwischen Ufer und Kapelle sorgte dafür, dass die Hinterhofsituation erhalten blieb. Die Pfarrkirche des Viertels war St. Remigius auf dem heutigen Remigiusplatz, die Gertrudiskapelle nur noch Filiale. Ihre Hauptnutzer waren lange die örtlichen Schiffer und ihre Bruderschaft. Dieses Aschenputteldasein mag erklären, warum sich gegen den Abbruch des Kirchleins kaum Widerspruch erhob.

Neueste Kommentare